「渋谷でゆっくりできるカフェはどこ?」「電源があって作業しやすい喫茶店を教えて」——こうした質問に対して、ChatGPTやGeminiなどの生成AIが具体的な店舗名を回答する時代が到来しました。日本リサーチセンターの2025年6月調査によれば、生成AIの利用経験率は30.3%に達し、前年同月の15.6%からほぼ倍増しています。特に20代では42%がAIを日常的に利用しており、その主な用途は「情報収集・調べもの・検索内容の要約」で55.5%と過半数を占めています。

喫茶店やカフェを経営する方にとって、従来のMEO対策やSEO対策に加えて「LLMO(Large Language Model Optimization)」という新たな集客施策が無視できない存在になりつつあります。AIに店舗名を挙げてもらえるかどうかが、今後の来店数を大きく左右する可能性があるのです。

本記事では、喫茶店オーナーが押さえるべきLLMO対策の基礎知識から、カフェ業態ならではの実践的なアプローチまでを詳しく解説します。

LLMOとは?喫茶店・カフェが知っておくべきAI検索の仕組み

LLMO(Large Language Model Optimization)とは、ChatGPTやGoogle Gemini、Perplexityなどの生成AIに対して、自店舗の情報を正しく学習・認識させ、ユーザーへの回答として引用・推薦されることを目指す最適化施策です。

LLMOの定義とSEO・MEOとの違い

SEO(検索エンジン最適化)はGoogleの検索結果一覧で上位表示を目指す施策であり、MEO(マップ検索最適化)はGoogleマップ上での露出を増やす施策です。これに対し、LLMOはAIの「回答」の中に自店を含ませることを目的としています。

AI検索では、ユーザーが「新宿駅周辺で、Wi-Fiがあって静かに読書できるカフェは?」と質問すると、AIが「新宿駅南口にある『カフェA』は全席電源完備で静かな雰囲気が人気です」と具体的な店舗名を挙げて回答します。この回答候補に入らなければ、ユーザーの選択肢にすら上がらない可能性があるのです。

なぜ喫茶店にLLMOが必要なのか

カフェや喫茶店を探すユーザーのニーズは多様化しています。「作業がしたい」「デートに使いたい」「美味しいコーヒーが飲みたい」「映えるスイーツが食べたい」など、目的によって選ぶ店が異なります。

AI検索は、こうした「目的」や「条件」を自然言語で入力できるため、ユーザーにとって非常に便利なツールです。AIが「この店は〇〇な目的に最適だ」と認識していれば、的確なタイミングでユーザーに推薦してくれるようになります。特に競合が多いエリアでは、AIに選ばれるかどうかが集客の大きな分かれ目となります。

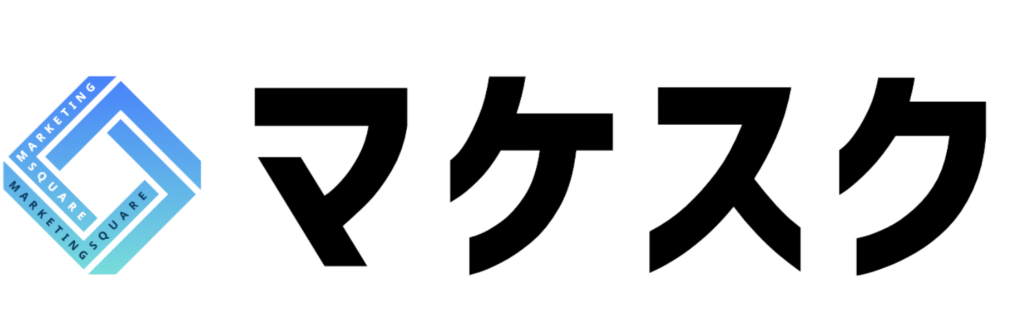

AI時代の新しい購買行動モデル「AIMA5」とは

近年、消費者の情報収集方法は大きく変化しています。従来のGoogle検索だけでなく、ChatGPTやGemini、PerplexityなどのAI検索を活用して店舗やサービスを探す人が急増しているのです。

こうしたAI時代の購買行動を体系化したのが「AIMA5(アイマファイブ)」です。AIMA5は、消費者が店舗を認知してから来店するまでの流れを、以下の5つのステップで整理しています。

- AI-Awareness(AI認知):AI検索で店舗名が表示される

- AI-Advice(AI助言):AIが理由を持っておすすめする

- Assess(Webで深く検討):公式サイトで詳細を確認する

- Assure(Googleマップで確信):クチコミや写真で最終判断する

- Action(行動):予約・問い合わせ・来店する

このモデルの特徴は、購買行動の起点が「AI検索」になっている点です。AIに認知され、おすすめされる状態を作ることが、これからの集客において重要な鍵となります。

LLMOは、このAIMA5における最初の2ステップ「AI-Awareness」と「AI-Advice」を強化するための施策です。AI検索で選ばれる店舗になるために、今から準備を始めましょう。

▶ AIMA5の詳細はこちら

喫茶店・カフェが取り組むべきLLMO施策6選

AIに「選ばれる店」になるためには、AIが情報を理解しやすいようにWeb上の情報を整備する必要があります。具体的に取り組むべき6つの施策を紹介します。

1. 構造化データ(Schema.org)の実装

WebサイトのHTMLに「構造化データ」を記述し、AIに店舗情報を正確に伝えます。カフェの場合、CafeOrCoffeeShopやRestaurant、LocalBusinessといったスキーマタイプを使用し、店舗名、住所、電話番号、営業時間、メニュー、価格帯などをタグ付けします。

これにより、AIは「ここはカフェであり、コーヒーと軽食を提供しており、価格帯は〇〇円である」と明確に認識できるようになります。

2. Googleビジネスプロフィールの最適化

GoogleのAI機能(SGEやAI Overview)は、ローカル情報の参照元としてGoogleビジネスプロフィール(GBP)を重視します。GBPの情報を最新に保ち、営業時間、定休日、支払い方法などを正確に登録することは、MEOだけでなくLLMO対策としても必須です。

特に「属性」情報(Wi-Fiあり、電源あり、テラス席あり、など)を詳細に設定することで、AIがユーザーの条件に合わせて店舗を絞り込みやすくなります。

3. FAQ(よくある質問)ページの充実

AI検索では、ユーザーが質問形式で入力することが多いため、Webサイト内にFAQページを充実させることが効果的です。「予約はできますか?」「子供連れでも大丈夫ですか?」「PC作業は可能ですか?」といった、お客様が抱く疑問に対する回答をQ&A形式で掲載しましょう。

FAQ構造化データを合わせて実装することで、AIがその情報を引用しやすくなります。

4. メニューと設備情報のテキスト化

メニュー表や店内の様子を画像だけで掲載している店舗を見かけますが、AIは画像内の文字情報を完全に読み取れません。必ずテキスト形式でもメニュー名、価格、設備(Wi-Fi、コンセント数、席数など)を記載しましょう。

「自家焙煎コーヒー 500円」「全席コンセント完備」といった具体的な情報をテキスト化することで、AIが特徴を学習しやすくなります。

5. 口コミ・レビューの促進

AIは店舗の評判を判断するために口コミ情報を参照します。Googleマップやグルメサイトでの口コミ投稿をお客様に依頼し、ポジティブな評価を蓄積しましょう。

また、口コミに対する返信も重要です。丁寧な返信は、AIに対して「顧客対応が良い店」というシグナルを送るだけでなく、閲覧者からの信頼向上にもつながります。

6. NAP情報の統一

Name(店名)、Address(住所)、Phone(電話番号)の情報を、公式サイト、GBP、SNS、ポータルサイトなどすべての媒体で統一しましょう。表記ゆれ(例:「Cafe 〇〇」と「カフェ 〇〇」)があると、AIが同一店舗として認識できず、評価が分散してしまうリスクがあります。

LLMO対策を成功させるためのコンテンツ戦略

AIに引用されるためには、質の高いコンテンツを継続的に発信することが欠かせません。カフェならではのコンテンツ戦略を紹介します。

店主のこだわり(E-E-A-T)を言語化する

Googleの評価基準であるE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)は、AIが情報の信頼度を判断する上でも重要です。コーヒー豆の産地へのこだわり、焙煎技術、スイーツの手作り工程などをWebサイトやブログで発信しましょう。

「バリスタ世界大会出場経験あり」「創業40年の純喫茶」といった権威性や実績をアピールすることで、AIからの評価が高まります。

「利用シーン」を具体的に提案する

「朝活におすすめのモーニングセット」「午後の読書に最適な静かな空間」「女子会にぴったりのアフタヌーンティー」など、利用シーンに合わせたコンテンツを作成しましょう。ユーザーの検索意図(インテント)に寄り添った情報は、AIが回答を作成する際の材料として採用されやすくなります。

LLMO対策の効果測定と改善

対策を行ったら、効果を測定して改善につなげることが大切です。

AIへの直接質問によるモニタリング

ChatGPTやPerplexityで定期的に「〇〇駅 おすすめ カフェ」「〇〇市 作業できる 喫茶店」と検索し、自店舗が表示されるか確認しましょう。競合他社がどのように紹介されているかも分析し、自社の強みをより明確に打ち出すための参考にします。

アクセス解析による流入確認

Googleアナリティクスなどの解析ツールを使い、AI検索エンジン(Referralなど)からの流入があるかを確認します。現状では正確に把握しづらい部分もありますが、AIチャットボットからの流入が増えていれば、LLMO対策の効果が出ている一つの指標となります。

喫茶店のLLMO対策に関するよくある質問

Q. 小規模な個人店でも効果はありますか?

A. はい、大いにあります。AIは規模の大小よりも「情報の質と信頼性」を重視します。地域密着型のきめ細やかなこだわりや、特定のメニュー(例:自家製プリン、スペシャリティコーヒー)に特化した専門性をアピールすることで、チェーン店にはない強みをAIに認識させることができます。

Q. LLMO対策は自社でもできますか?

A. コンテンツの充実やGoogleビジネスプロフィールの更新など、できることから始められます。ただし、構造化データの実装など技術的な部分は専門知識が必要になる場合があります。まずは自社でできる情報発信から強化し、必要に応じて専門家のサポートを検討するとよいでしょう。

Q. どのAI検索エンジンを優先すべきですか?

A. 2025年現在、利用者数の観点からはChatGPTとGoogleのAIモードを優先することをおすすめします。ChatGPTは日本での利用率が高く、GoogleのAIモードは検索市場での圧倒的なシェアを背景に、今後さらに利用者が増えると予想されます。基本的なLLMO対策を行えば、複数のAI検索エンジンに対して一定の効果が期待できるため、まずは基本をしっかり押さえることが大切です。

喫茶店のLLMO・MEO対策はマケスクにご相談ください

AI検索の普及により、喫茶店の集客環境は大きく変化しています。LLMO対策は、これからの時代を生き抜くための必須スキルと言えるでしょう。

しかし、「コーヒーを淹れるのに忙しく、Web対策まで手が回らない」「専門的なことは難しくてわからない」というオーナー様も多いはずです。そんなときは、株式会社トリニアスが運営する「マケスク」にご相談ください。

マケスクでは、MEO対策を中心に累計5,000社以上の店舗集客を支援してきた実績があります。Googleビジネスプロフィールの最適化から、LLMOを意識したコンテンツ制作、Webサイトの改善まで、喫茶店の集客課題をトータルでサポートいたします。

「AI検索で自店が表示されるようにしたい」「地域で一番愛されるカフェになりたい」とお考えのオーナー様は、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

本記事では、喫茶店・カフェにおけるLLMO対策の重要性と具体的な手法について解説しました。最後に、すぐに取り組めるチェックリストをまとめます。

▼喫茶店のLLMO対策チェックリスト

- Googleビジネスプロフィールの情報を最新にする

- メニューや店舗の特徴をテキストで言語化する

- FAQを整備し、ユーザーの質問に先回りして答える

- 口コミへの丁寧な対応を継続する

- 定期的な情報更新で鮮度を保つ

- MEO対策と連携させて相乗効果を狙う

日本における生成AIの利用率は約30%に達し、今後さらなる普及が見込まれます。「AIに聞いてカフェを決める」という行動が当たり前になる前に、今から対策を始めておくことが、将来の競争優位につながります。

AIに選ばれる店舗になるための第一歩は、自店舗の魅力を言葉にすることです。「なぜお客様はうちの店を選んでくれるのか」「他の店にはないうちの強みは何か」——この問いに向き合い、具体的な言葉で発信していくことが、AI時代の集客の鍵となります。