「寿司屋 おすすめ」と検索したとき、あなたのお店はAIに紹介されていますか。ChatGPTやGoogle AI Overviewsといった生成AIが検索行動の主流になりつつある今、従来のSEOやMEOだけでは集客の波に乗り遅れる可能性があります。

日本リサーチセンターの調査によると、2025年6月時点で生成AIの利用経験率は30.3%に達し、前年の15.6%からほぼ2倍に増加しました。特に20代では42%が生成AIを利用しており、若年層を中心にAIへの「相談」が日常化しています。飲食店選びにおいても「AIにおすすめを聞く」という行動が急速に広がっているのです。

本記事では、寿司屋がLLMO(Large Language Model Optimization)対策に取り組むべき理由と、AIに「選ばれる店」になるための実践的な施策を解説します。ネタの鮮度や職人の技術といった寿司屋ならではの強みを、AIが理解できる形で発信する方法をお伝えしていきましょう。

LLMOとは何か|寿司屋が知っておくべきAI時代の集客戦略

LLMO(Large Language Model Optimization)とは、ChatGPTやGoogle Geminiなどの生成AI(大規模言語モデル)に対して、自店舗の情報を正しく学習・認識させ、ユーザーへの回答として引用・推薦されることを目指す最適化施策です。

LLMOの定義とSEO・MEOとの違い

SEO(検索エンジン最適化)はGoogleの検索結果一覧で上位表示を目指す施策であり、MEO(マップ検索最適化)はGoogleマップ上での露出を増やす施策です。これに対し、LLMOはAIの「回答」の中に自店を含ませることを目的としています。

AI検索では、ユーザーが「銀座で接待に使える個室のある寿司屋は?」と質問すると、AIが「銀座なら、完全個室で職人の握りが楽しめる『寿司処A』や、夜景が見える『鮨B』がおすすめです」と具体的な店舗名を挙げて回答します。この回答候補に入らなければ、ユーザーの選択肢にすら上がらない可能性があるのです。

なぜ寿司屋にLLMOが必要なのか

寿司屋を探すユーザーのニーズは、「ランチで手軽に楽しみたい」「記念日に高級寿司に行きたい」「回らない寿司に初めて挑戦したい」など多岐にわたります。AI検索は、こうした「目的」や「条件」を自然言語で入力できるため、ユーザーにとって非常に便利なツールです。

また、インバウンド(訪日外国人)需要においてもAI検索の利用率は高く、「Best sushi restaurant in Tokyo」といった英語での質問に対し、AIがあなたの店を推薦してくれれば、海外からの集客にも直結します。AI検索からの流入を取りこぼさないためにも、LLMO対策は不可欠です。

AI時代の新しい購買行動モデル「AIMA5」とは

近年、消費者の情報収集方法は大きく変化しています。従来のGoogle検索だけでなく、ChatGPTやGemini、PerplexityなどのAI検索を活用して店舗やサービスを探す人が急増しているのです。

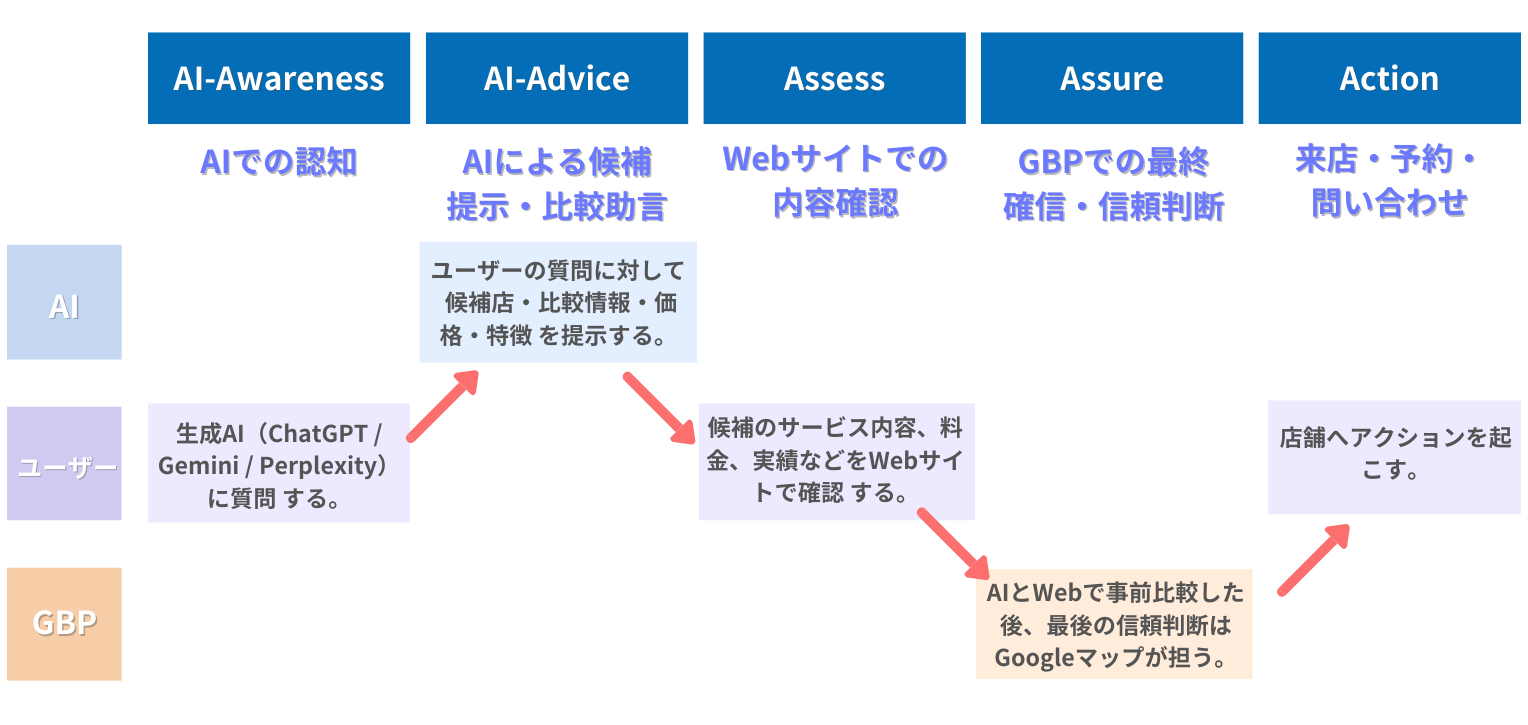

こうしたAI時代の購買行動を体系化したのが「AIMA5(アイマファイブ)」です。AIMA5は、消費者が店舗を認知してから来店するまでの流れを、以下の5つのステップで整理しています。

- AI-Awareness(AI認知):AI検索で店舗名が表示される

- AI-Advice(AI助言):AIが理由を持っておすすめする

- Assess(Webで深く検討):公式サイトで詳細を確認する

- Assure(Googleマップで確信):クチコミや写真で最終判断する

- Action(行動):予約・問い合わせ・来店する

このモデルの特徴は、購買行動の起点が「AI検索」になっている点です。AIに認知され、おすすめされる状態を作ることが、これからの集客において重要な鍵となります。

LLMOは、このAIMA5における最初の2ステップ「AI-Awareness」と「AI-Advice」を強化するための施策です。AI検索で選ばれる店舗になるために、今から準備を始めましょう。

▶ AIMA5の詳細はこちら

寿司屋が取り組むべきLLMO施策6選

AIに「選ばれる店」になるためには、AIが情報を理解しやすいようにWeb上の情報を整備する必要があります。具体的に取り組むべき6つの施策を紹介します。

1. 構造化データ(Schema.org)の実装

WebサイトのHTMLに「構造化データ」を記述し、AIに店舗情報を正確に伝えます。寿司屋の場合、RestaurantやFoodEstablishmentといったスキーマタイプを使用し、店舗名、住所、電話番号、営業時間、メニュー(servesCuisine: Sushi)、価格帯などをタグ付けします。

これにより、AIは「ここは寿司屋であり、ランチ営業をしていて、価格帯は3,000円〜である」と明確に認識できるようになり、関連する質問に対して正確な回答を生成しやすくなります。

2. Googleビジネスプロフィールの最適化

GoogleのAI機能(SGEやAI Overview)は、ローカル情報の参照元としてGoogleビジネスプロフィール(GBP)を重視します。GBPの情報を最新に保ち、営業時間、定休日、支払い方法などを正確に登録することは、MEOだけでなくLLMO対策としても必須です。

特に「商品(メニュー)」機能を使って、おまかせコースや握りのセットを写真付きで詳細に登録することが重要です。AIはここから情報を取得し、「ウニが美味しい寿司屋」といった検索意図に応えます。

3. FAQ(よくある質問)ページの充実

AI検索では、ユーザーが質問形式で入力することが多いため、Webサイト内にFAQページを充実させることが効果的です。「予約は必要ですか?」「個室はありますか?」「子供連れでも大丈夫ですか?」といった、お客様が抱く疑問に対する回答をQ&A形式で掲載しましょう。

FAQ構造化データを合わせて実装することで、AIがその情報を引用しやすくなります。

4. 「こだわり」の言語化とテキスト化

美しい寿司の写真だけでは、AIに魅力は伝わりません。写真は人間用、テキストはAI用と割り切り、こだわりを言語化しましょう。

「豊洲市場から毎朝直送される本マグロ」「赤酢を使用したこだわりのシャリ」「職人歴30年の大将が握る」といった具体的な情報をテキスト化することで、AIが特徴を学習しやすくなります。

5. 口コミ・レビューの促進

AIは店舗の評判を判断するために口コミ情報を参照します。Googleマップやグルメサイトでの口コミ投稿をお客様に依頼し、ポジティブな評価を蓄積しましょう。

また、口コミに対する返信も重要です。丁寧な返信は、AIに対して「顧客対応が良い店」というシグナルを送るだけでなく、閲覧者からの信頼向上にもつながります。

6. NAP情報の統一

Name(店名)、Address(住所)、Phone(電話番号)の情報を、公式サイト、GBP、SNS、ポータルサイトなどすべての媒体で統一しましょう。表記ゆれ(例:「鮨 〇〇」と「寿司 〇〇」)があると、AIが同一店舗として認識できず、評価が分散してしまうリスクがあります。

LLMO対策を成功させるためのコンテンツ戦略

AIに引用されるためには、質の高いコンテンツを継続的に発信することが欠かせません。寿司屋ならではのコンテンツ戦略を紹介します。

職人の技術とネタへのこだわり(E-E-A-T)

Googleの評価基準であるE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)は、AIが情報の信頼度を判断する上でも重要です。店主の修業先、寿司への想い、仕入れのこだわりなどをWebサイトやブログで発信しましょう。

「〇〇の名店で10年修業」「毎朝市場に通い目利きする」といった権威性や実績をアピールすることで、AIからの評価が高まります。

利用シーン別の提案

「接待におすすめの完全個室プラン」「記念日に最適なアニバーサリーコース」「一人でも入りやすいランチ」など、利用シーンに合わせたコンテンツを作成しましょう。ユーザーの検索意図(インテント)に寄り添った情報は、AIが回答を作成する際の材料として採用されやすくなります。

LLMO対策の効果測定と改善

対策を行ったら、効果を測定して改善につなげることが大切です。

AIへの直接質問によるモニタリング

ChatGPTやPerplexityで定期的に「〇〇駅 おすすめ 寿司屋」「〇〇市 接待 寿司」と検索し、自店舗が表示されるか確認しましょう。競合他社がどのように紹介されているかも分析し、自社の強みをより明確に打ち出すための参考にします。

アクセス解析による流入確認

Googleアナリティクスなどの解析ツールを使い、AI検索エンジン(Referralなど)からの流入があるかを確認します。現状では正確に把握しづらい部分もありますが、AIチャットボットからの流入が増えていれば、LLMO対策の効果が出ている一つの指標となります。

寿司屋のLLMO対策に関するよくある質問

Q. 小規模な個人店でも効果はありますか?

A. はい、大いにあります。AIは規模の大小よりも「情報の質と信頼性」を重視します。地域密着型のきめ細やかなこだわりや、特定のネタ(例:熟成マグロ、穴子)に特化した専門性をアピールすることで、チェーン店にはない強みをAIに認識させることができます。

Q. LLMO対策は自社でもできますか?

A. コンテンツの充実やGoogleビジネスプロフィールの更新など、できることから始められます。ただし、構造化データの実装など技術的な部分は専門知識が必要になる場合があります。まずは自社でできる情報発信から強化し、必要に応じて専門家のサポートを検討するとよいでしょう。

Q. どのAI検索エンジンを優先すべきですか?

A. 2025年現在、利用者数の観点からはChatGPTとGoogleのAIモードを優先することをおすすめします。ChatGPTは日本での利用率が高く、GoogleのAIモードは検索市場での圧倒的なシェアを背景に、今後さらに利用者が増えると予想されます。基本的なLLMO対策を行えば、複数のAI検索エンジンに対して一定の効果が期待できるため、まずは基本をしっかり押さえることが大切です。

寿司屋のLLMO・MEO対策はマケスクにご相談ください

AI検索の普及により、寿司屋の集客環境は大きく変わりつつあります。従来のグルメサイトやSEOだけに頼るのではなく、AIに「選ばれる」ためのLLMO対策が、これからの店舗経営の鍵を握っています。

「ウチの店は職人気質だから、WebとかAIとかは苦手で……」というオーナー様もいらっしゃるかもしれません。しかし、LLMOの本質は「お店のこだわりや価値を、正しく伝えること」にあります。長年培ってきた技術、厳選したネタ、お客様への想い——これらを言葉にして届けることが、AI検索時代における最強の集客術なのです。

LLMO対策を通じて、これまで言葉にしてこなかった価値を改めて言語化し、AIに伝えることで、新たな顧客との出会いが生まれるはずです。

Web集客でお困りならマケスクにご相談ください

「LLMO対策に興味はあるが、何から始めればいいかわからない」「MEOやSEOとの連携を含めて相談したい」「自社で対応するのは難しいので専門家にサポートしてほしい」

こうしたお悩みをお持ちの寿司屋経営者・ご担当者様は、ぜひマケスクを運営する株式会社トリニアスにご相談ください。

トリニアスは2017年からMEO対策サービス「MEO prime」を提供し、累計5,000社以上の支援実績があります。上位表示達成率96.2%という高い成果を誇り、飲食店をはじめとする来店型ビジネスの集客を総合的にサポートしてきました。

MEO対策で培ったノウハウを活かし、LLMO対策についてもご相談を承っております。Googleビジネスプロフィールの最適化から、AIに選ばれるためのコンテンツ戦略まで、貴店の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。

まとめ

本記事では、寿司屋におけるLLMO対策の重要性と具体的な手法について解説しました。最後に、すぐに取り組めるチェックリストをまとめます。

▼寿司屋のLLMO対策チェックリスト

- Googleビジネスプロフィールの情報を最新にし、メニュー写真を充実させる

- 「こだわり」や「強み」をテキスト化し、Webサイトに掲載する

- FAQページを作成し、ユーザーの疑問に先回りして答える

- 口コミへの返信を丁寧に行い、顧客対応の良さをアピールする

- 定期的に情報を更新し、鮮度を保つ

AI検索時代は、質の高いサービスを提供し、その価値を正しく発信している店舗が報われる時代でもあります。ぜひ本記事を参考に、LLMO対策の第一歩を踏み出してみてください。