「ChatGPTでおすすめのホテルを聞いたら、近所の宿が出てきた」——このような体験をした方が急増しています。旅行者の検索行動は従来のGoogle検索からAI検索へと大きくシフトしており、ホテル業界においてもLLMO(Large Language Model Optimization)対策が集客の成否を分ける時代が到来しました。

実際、観光庁の調査によると、旅行計画の情報収集にAIツールを活用する人の割合は2024年から2025年にかけて約2.4倍に増加しています。OTA(Online Travel Agency)への依存度が高いホテル業界にとって、AI検索で直接「推薦される」ポジションを獲得できれば、手数料を抑えながら予約を増やす大きなチャンスとなるでしょう。

本記事では、ホテル経営者やマーケティング担当者に向けて、LLMO対策の基礎知識から具体的な実践施策、効果測定の方法まで体系的に解説します。AI検索時代に「選ばれる宿泊施設」へと進化するためのロードマップをお伝えしていきます。

LLMOとは?ホテル業界が知っておくべきAI検索の基本

LLMO(Large Language Model Optimization)とは、ChatGPTやGoogle Geminiなどの生成AI(大規模言語モデル)に対して、自社の情報を正しく認識させ、ユーザーへの回答として引用・推薦されるように最適化する施策のことです。

LLMOとSEO・MEOの違い

SEO(検索エンジン最適化)はGoogle検索の結果ページで上位表示を目指すものであり、MEO(マップ検索最適化)はGoogleマップ上での露出を増やす施策です。これに対し、LLMOはAIの「回答」の中に自店を含ませることを目的としています。

従来の検索エンジンでは、ユーザーは検索結果一覧から自分でリンクをクリックして情報を探す必要がありました。しかしAI検索では、AIが複数の情報を要約し、「京都駅周辺で、大浴場があり、朝食が美味しいホテルはここです」とピンポイントで提案してくれます。この「AIからの提案」に入るかどうかが、LLMOの勝負どころです。

なぜホテルにLLMO対策が必要なのか

旅行者は、宿泊先を選ぶ際に「エリア」「予算」「設備(温泉、プールなど)」「食事」「口コミ」など、多くの条件を比較検討します。この複雑な比較プロセスを、AIは一瞬で代行してくれます。

「来週の土曜日に家族4人で箱根に行きたい。予算は1泊2食付きで1人3万円以内、露天風呂付き客室があるおすすめの宿を教えて」といった具体的な質問に対し、AIが提案するリストに入っていなければ、検討の土俵にすら上がれない可能性があります。

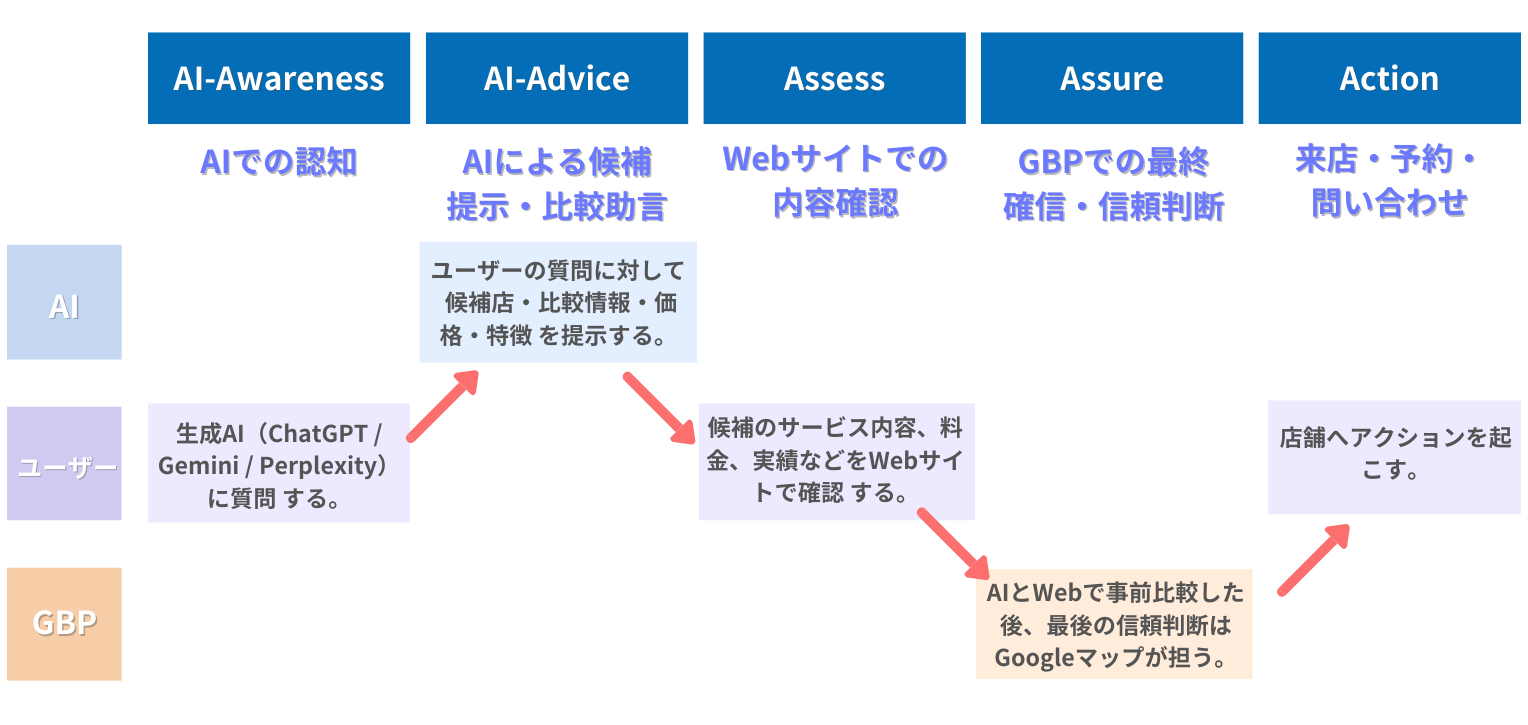

AI時代の新しい購買行動モデル「AIMA5」とは

近年、消費者の情報収集方法は大きく変化しています。従来のGoogle検索だけでなく、ChatGPTやGemini、PerplexityなどのAI検索を活用して店舗やサービスを探す人が急増しているのです。

こうしたAI時代の購買行動を体系化したのが「AIMA5(アイマファイブ)」です。AIMA5は、消費者が店舗を認知してから来店するまでの流れを、以下の5つのステップで整理しています。

- AI-Awareness(AI認知):AI検索で店舗名が表示される

- AI-Advice(AI助言):AIが理由を持っておすすめする

- Assess(Webで深く検討):公式サイトで詳細を確認する

- Assure(Googleマップで確信):クチコミや写真で最終判断する

- Action(行動):予約・問い合わせ・来店する

このモデルの特徴は、購買行動の起点が「AI検索」になっている点です。AIに認知され、おすすめされる状態を作ることが、これからの集客において重要な鍵となります。

LLMOは、このAIMA5における最初の2ステップ「AI-Awareness」と「AI-Advice」を強化するための施策です。AI検索で選ばれる店舗になるために、今から準備を始めましょう。

▶ AIMA5の詳細はこちら

ホテルがLLMO対策に取り組む3つのメリット

ホテルがLLMO対策に取り組むことで、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。

OTA依存からの脱却と自社予約率の向上

AI検索では、OTA(予約サイト)の情報だけでなく、公式サイトの情報も公平に参照されます。公式サイトの情報が充実しており、AIに正しく認識されていれば、AIの回答に公式サイトへのリンクが含まれる可能性が高まります。OTAを経由せずに予約を獲得できれば、手数料コストを削減し、利益率を向上させることができます。

インバウンド(訪日外国人)需要の獲得

訪日外国人は、母国語で検索できる生成AIを旅行中の情報収集ツールとして積極的に利用しています。「Kyoto hotel with onsen near station」といった質問に対して、AIがあなたのホテルを英語で推薦してくれれば、インバウンド客の取り込みに直結します。多言語対応とLLMOを組み合わせることで、海外からの集客力が飛躍的に向上します。

検索行動の変化に対応した新規顧客層の開拓

若年層を中心に、「ググる」から「AIに聞く」への行動変容が進んでいます。従来のSEO対策だけではリーチできなかった層に対して、AIを通じてアプローチすることが可能です。特に、「記念日にサプライズができるホテル」「ワーケーションに適した静かな宿」といったニッチなニーズを持つ顧客に対して、AIは最適なマッチングを提供してくれます。

ホテルが実践すべきLLMO対策6選

では、具体的にどのような対策を行えばよいのでしょうか。ホテルが優先的に取り組むべき6つの施策を紹介します。

1. 構造化データ(Schema.org)の実装

Webサイトの情報をAIに正確に伝えるための技術的な施策です。HTMLに「構造化データ」を記述し、AIに対して「ここはホテル(Hotel)であり、住所はここ、価格帯はこれくらい」と明確に示します。

具体的には、Hotel、LodgingBusinessといったスキーマタイプを使用し、施設名、住所、電話番号、チェックイン/アウト時間、設備(Wi-Fi、プールなど)、価格帯、評価(Review)などをマークアップします。これにより、AIが施設の情報を正しく理解し、回答に反映しやすくなります。

2. Googleビジネスプロフィールの最適化

GoogleのAI機能(SGEやAI Overview)は、ローカル情報の参照元としてGoogleビジネスプロフィール(GBP)を重視します。GBPの情報を最新かつ詳細に保つことは、MEO対策だけでなくLLMO対策としても必須です。

施設情報、営業時間、アメニティ、客室写真を充実させ、最新のイベントやプラン情報を投稿機能で発信しましょう。口コミへの返信も、AIが施設の評判や対応品質を判断する材料となるため、丁寧に行うことが重要です。

3. FAQコンテンツの充実と構造化

AI検索では、ユーザーが質問形式で入力することが多いため、Webサイト内にFAQ(よくある質問)ページを充実させることが効果的です。「子供用のパジャマはありますか?」「駐車場は予約制ですか?」「アレルギー対応の食事は可能ですか?」といった具体的な質問と回答を用意し、FAQ構造化データを実装しましょう。

4. 施設の特徴・設備情報の詳細なテキスト化

写真だけで施設の魅力を伝えていませんか?AIは画像認識技術も向上していますが、基本的にはテキスト情報を重視します。「オーシャンビューの客室」「源泉かけ流しの露天風呂」「地元の食材を使った朝食ビュッフェ」といった特徴を、具体的なテキストで記述しましょう。

「駅徒歩5分」「コンビニまで徒歩1分」といった周辺環境やアクセス情報も、テキストで詳細に記載することで、AIが位置関係を理解しやすくなります。

5. サイテーション(Web上の言及)の獲得

AIは情報の信頼性を判断するために、自社サイト以外の情報も参照します。地域の観光協会サイト、旅行系メディア、ブログ、SNSなどで施設名が言及されること(サイテーション)が増えれば、AIからの評価も高まります。

プレスリリースの配信や、地域のイベントへの参加などを通じて、Web上での露出を増やす取り組みも有効です。

6. 多言語対応ページの整備

インバウンド対策として、英語をはじめとする多言語ページを整備しましょう。機械翻訳だけでなく、ネイティブが自然に感じる表現でコンテンツを作成することで、海外ユーザーが利用するAI検索においても選ばれやすくなります。

LLMO対策の効果測定と改善

対策を行ったら、効果を測定して改善につなげることが大切です。

AI検索での表示状況を確認する

ChatGPTやGoogle Geminiなどで、定期的に「〇〇(エリア) おすすめ ホテル」「〇〇 家族旅行 宿」といったキーワードで検索し、自社が表示されるか確認しましょう。競合他社がどのように紹介されているかも分析し、自社のコンテンツ改善に役立てます。

公式サイトへの流入経路を分析する

Googleアナリティクスなどの解析ツールを使い、AI検索エンジン(Referralなど)からの流入があるかを確認します。AIチャットボットからの流入が増えていれば、LLMO対策の効果が出ている一つの指標となります。また、指名検索(ホテル名での検索)の増加も、AIによる認知拡大の結果である可能性があります。

ホテルがLLMO対策を行う際の注意点

情報の整合性を保つ

公式サイト、OTA、Googleビジネスプロフィール、SNSなどで、基本情報(住所、電話番号、営業時間など)が統一されているか確認しましょう。情報に矛盾があると、AIが正しく認識できず、信頼性が低いと判断されるリスクがあります。

ガイドラインを遵守する

Googleのガイドラインに違反するような手法(隠しテキスト、キーワードの乱用など)は、SEOと同様にLLMOでもペナルティの対象となる可能性があります。ユーザーにとって有益な情報を提供することを第一に考え、正攻法で対策を行いましょう。

ホテルのLLMO対策に関するよくある質問

Q. 小規模なホテルや旅館でも効果はありますか?

A. はい、大いにあります。LLMOは規模の大小よりも「情報の質と信頼性」を重視します。大手ホテルチェーンにはない、その宿ならではの魅力やストーリー、地域密着型の情報を発信することで、特定のニーズを持つ旅行者に対してAIから推薦されるチャンスがあります。

Q. LLMO対策は自社でもできますか?

A. コンテンツの充実やGoogleビジネスプロフィールの更新など、できることから始められます。ただし、構造化データの実装など技術的な部分は専門知識が必要になる場合があります。まずは自社でできる情報発信から強化し、必要に応じて専門家のサポートを検討するとよいでしょう。

Q. 効果が出るまでどれくらいかかりますか?

A. AIの学習サイクルや検索エンジンのクロール頻度に依存するため一概には言えませんが、一般的には数ヶ月から半年程度かかると考えてください。即効性を求める施策ではなく、中長期的な資産構築として取り組む姿勢が大切です。

ホテルのLLMO対策ならマケスクにご相談ください

AI検索の普及により、ホテル・旅館の集客環境は大きく変化しています。LLMO対策は、これからの時代を生き抜くための必須スキルと言えるでしょう。

しかし、「日々の業務で忙しく、Web対策まで手が回らない」「専門的なことは難しくてわからない」という方も多いはずです。そんなときは、株式会社トリニアスが運営する「マケスク」にご相談ください。

マケスクでは、MEO対策を中心に累計5,000社以上の店舗・地域ビジネスの集客を支援してきました。上位表示達成率96.2%という実績を背景に、ホテル・旅館を含む宿泊業界にも多数の支援実績があります。

トリニアスの強みは、MEO、SEO、SNS、ホームページ制作といったWeb集客の総合的なソリューションを提供できる点です。LLMO対策もこれらの施策と連携させることで、相乗効果を生み出します。専任コンサルタントが貴社の状況をヒアリングし、優先すべき施策と実行ステップを具体的に提案します。

「AI検索時代に選ばれるホテル」を目指す第一歩として、まずはお気軽にご相談ください。貴社の課題に合わせた最適なプランをご提案いたします。

ホテルのLLMO対策まとめ

本記事では、ホテル向けのLLMO対策について、基礎知識から具体的な施策、効果測定、注意点まで幅広く解説しました。最後に要点を整理します。

【LLMO対策のポイント】

- LLMOはAI検索に選ばれるための最適化施策

- Googleビジネスプロフィールの最適化が重要

- 構造化データの実装でAIに情報を正しく伝える

- FAQや詳細なテキスト情報でコンテンツを充実させる

- MEOやSEOと連携して相乗効果を狙う

競合がまだ本格的に取り組んでいない今こそ、LLMO対策を始める絶好のタイミングです。できることから一つずつ実践し、AI検索時代にも強い宿泊施設を目指しましょう。