ホームページやポータルサイト、広告など、店舗集客に利用する媒体は世の中に数多く存在しています。

しかし、どれも掲載や維持にコストがかかるため、

「このまま利用し続けようか…」

「他に何か良い集客媒体はないだろうか…」

と常に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

そんな方にご紹介したいのが“Googleビジネスプロフィール”です。

本記事では、Googleビジネスプロフィールの概要に始まり、メリット・デメリット、登録方法や使い方まで解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

Googleビジネスプロフィールとは

Googleビジネスプロフィールとは、店舗や会社の営業時間や住所、電話番号などの情報を登録し、Google検索やGoogleマップなどの検索結果に表示できるツールです。

Googleアカウントを持っているユーザーであれば誰でも無料で登録できるため、店舗を運営している経営者様やオーナー様にとっては登録必須のツールと言えるでしょう。

Googleマイビジネスが「Googleビジネスプロフィール」へ名称変更

Googleは、2021年11月4日(木)に「Googleマイビジネス」の名称を「Googleビジネスプロフィール」に変更しました。

名称変更に伴う変更点は以下の通りです。

・Google検索やGoogleマップから直接ビジネス情報を編集可能に

・Googleビジネスプロフィールアプリの提供が終了

・APIの名称が変更

・チェーンビジネスは「Googleビジネスプロフィールマネージャ」に名称を変更

これから数年をかけて「Googleビジネスプロフィール」という名前が定着していくと考えられるため、今のうちに認識をしておきましょう。

※本記事では、記載を「Googleビジネスプロフィール」に統一して進めていきます。

Googleビジネスプロフィールが表示される2つの検索方法と表示のされ方

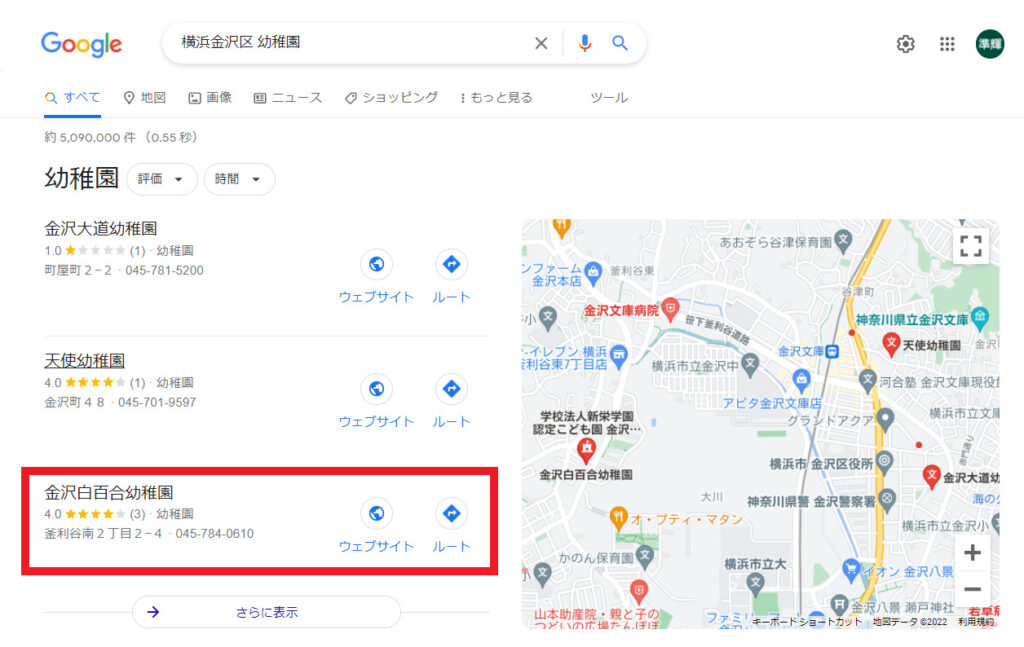

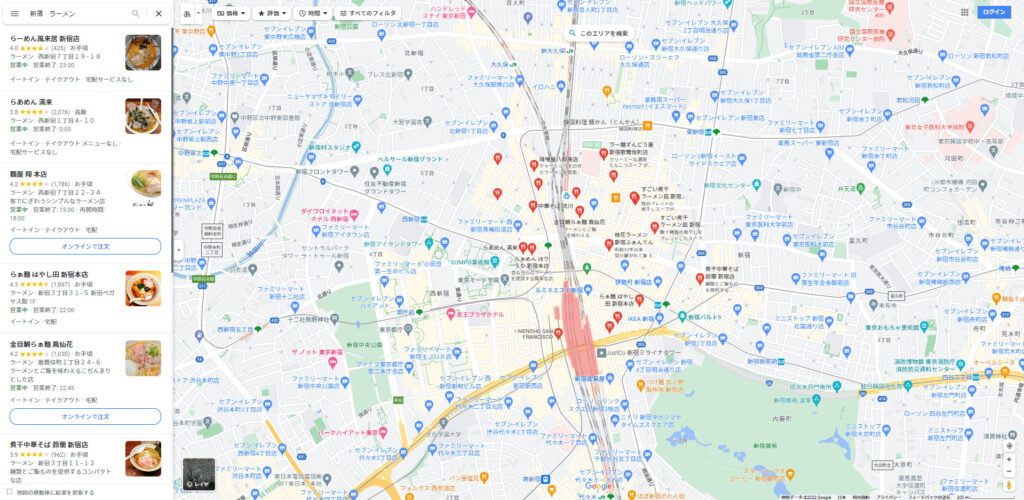

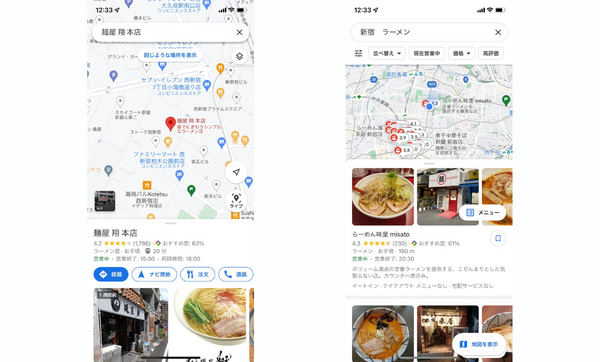

Googleビジネスプロフィールが表示される検索方法は「直接検索」と「間接検索」の2つがあり、それぞれ検索結果でのGoogleビジネスプロフィールの表示のされ方が異なります。

また、PCとスマホ、Google検索とGoogleマップなど、検索をする媒体によっても表示のされ方が異なってくるため、それぞれどのように表示されるのかを確認してみましょう。

| 検索の種類 |

検索方法 |

キーワード例 |

| 直接検索 |

検索ボックスに店舗名を直接入力して検索 |

「株式会社トリニアス」「麺屋 翔 本店」 など |

| 間接検索 |

「地域名+業種」などのキーワードで検索 |

「新宿 MEO対策」「新宿 ラーメン」など |

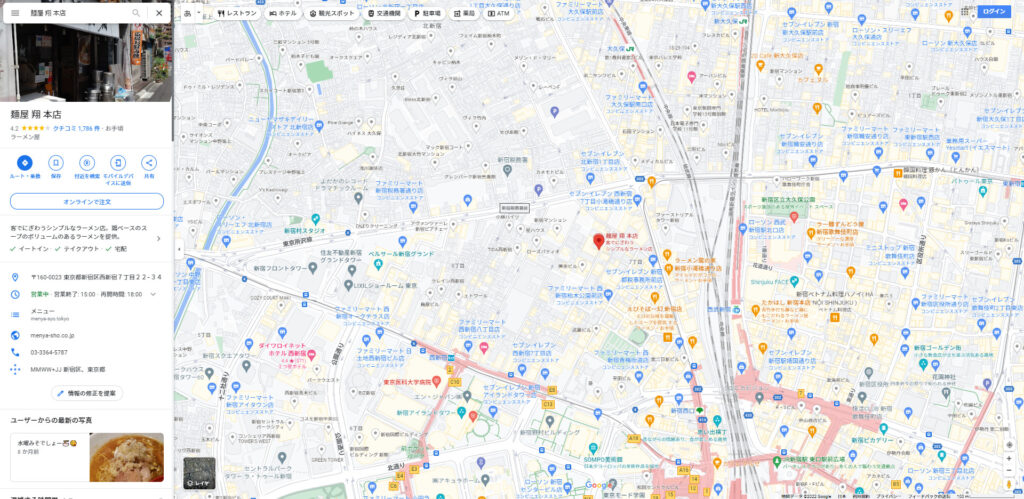

Google検索(PC)の場合

PCのGoogle検索では、直接検索の場合は画面の右側に検索した店舗のGoogleビジネスプロフィールが表示され、間接検索の場合は画面の最上部に検索したキーワードに該当する店舗の一覧が表示されます。

Google検索(スマホ)の場合

スマホのGoogle検索では、直接検索の場合は画面の最上部に検索した店舗のGoogleビジネスプロフィールが表示され、間接検索の場合は、画面の下に検索したキーワードに該当する店舗の一覧が表示されます。

Googleマップ検索(PC)の場合

PCのGoogleマップでは、直接検索の場合は画面の左側に検索した店舗のGoogleビジネスプロフィールが表示され、間接検索の場合は画面の左側に検索したキーワードに該当する店舗の一覧が表示されます。

Googleマップ検索(スマホ)の場合

スマホのGoogleマップでは、直接検索の場合は画面の下に検索した店舗のGoogleビジネスプロフィールが表示され、間接検索の場合は画面の下に検索したキーワードに該当する店舗の一覧が表示されます。

Googleビジネスプロフィールでできる6つのこと

Googleビジネスプロフィールでできることは以下の6つです。

1.店舗の基本情報の記載

2.店舗の写真の掲載

3.最新情報のリアルタイム発信

4.運用データの分析

5.クチコミへの返信

6.簡易的なホームページの作成

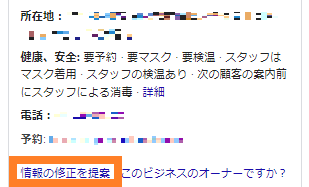

店舗の基本情報の記載

ユーザーが店舗に足を運ぶためには、「店舗名」「住所」「営業時間」「電話番号」といった基本情報が必要不可欠です。

どのような情報があればお店にたどり着きやすいか、問い合わせやすいかなどをユーザーの立場に立って考えながら、漏れや誤りがないように必要な情報を埋めていきましょう。

店舗の写真の掲載

初めて訪れるお客様にとって、外観や内観、商品などの写真が掲載されているかどうかは店舗選びの不安を解消するための重要な要素の1つです。

文章では伝えきれない店舗の雰囲気や魅力を伝えられるように、なるべく多くの写真を掲載しておきましょう。

最新情報のリアルタイム発信

店舗で開催中のイベントやクーポンなどの情報をリアルタイムでユーザーに届けたい時に便利なのが投稿機能です。

また、こまめに投稿することでGoogleからの評価も高まり、検索結果画面のより目立つ位置に店舗の情報が掲載される可能性が高まるため、定期的に投稿する習慣を作ると良いでしょう。

運用データの分析

Googleビジネスプロフィールの運用効率をさらに向上させて、より集客率を高めたいと考えている時に便利なのがインサイト機能です。

検索数や閲覧数、アクション数(問合せ、予約、ルート検索など)といったデータが簡単に確認できるので、Googleビジネスプロフィールの運用状況の振り返りや改善に活かしましょう。

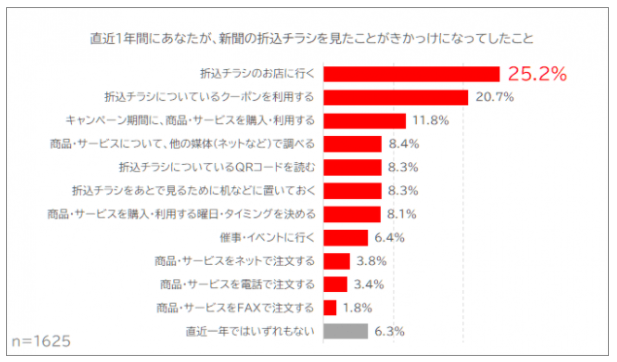

クチコミへの返信

ユーザーとのコミュニケーションを図り、サービス改善のヒントを得たいという時に便利なのがクチコミです。

クチコミはユーザーが店舗選びの参考にする最も重要な要素と言っても過言ではないため、投稿の促しと積極的な返信を心がけましょう。

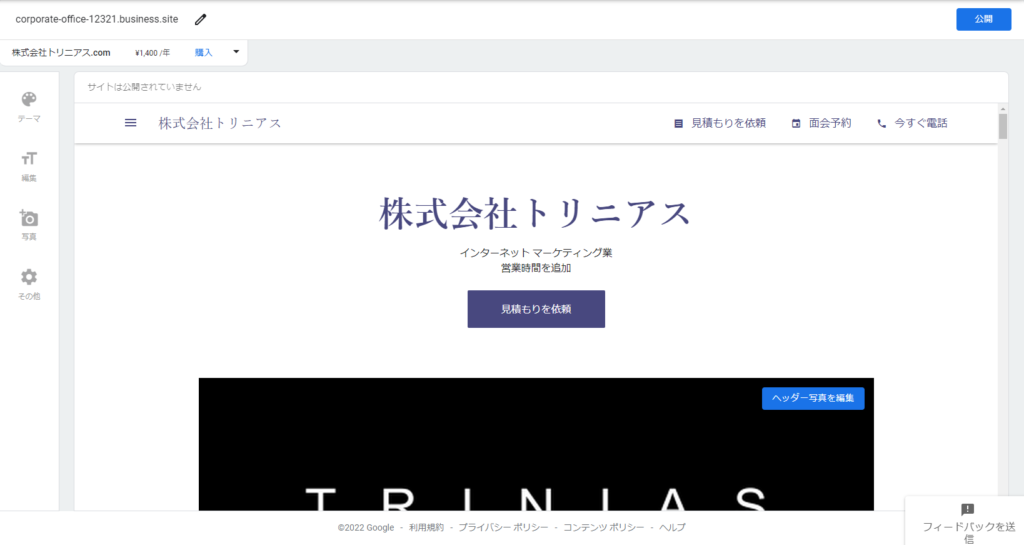

簡易的なホームページの作成

店舗のホームページがない場合に便利なのがウェブサイト機能です。

Googleビジネスプロフィールに登録した情報を基に自動で簡易的なホームページを作成でき、管理の手間もかからないので、ホームページを持っていない方は利用してみると良いでしょう。

Googleビジネスプロフィールのメリット3選

Googleビジネスプロフィールのメリットは以下の3つです。

・無料で登録・利用できる

・アピールできるユーザー数が圧倒的に多い

・予約や問い合わせにつなげられる

無料で登録・利用できる

Googleビジネスプロフィールは基本的に無料で登録・利用できるツールです。

店舗の知名度や集客率を向上させたいと考えると、広告やポータルサイトなど、掲載や維持にコストがかかる媒体がほとんどですが、Googleビジネスプロフィールは登録時から全く費用をかけずに運用を続けられます。

さらに、無料とは思えないほど豊富な機能を利用しながら店舗の魅力をユーザーにアピールできるため、非常に費用対効果の高い集客対策です。

実際に無料で成果を出すためには継続的な運用と正しい対策が不可欠にはなりますが、なるべくコストをかけずに集客したいという方は登録して間違いないツールと言えるでしょう。

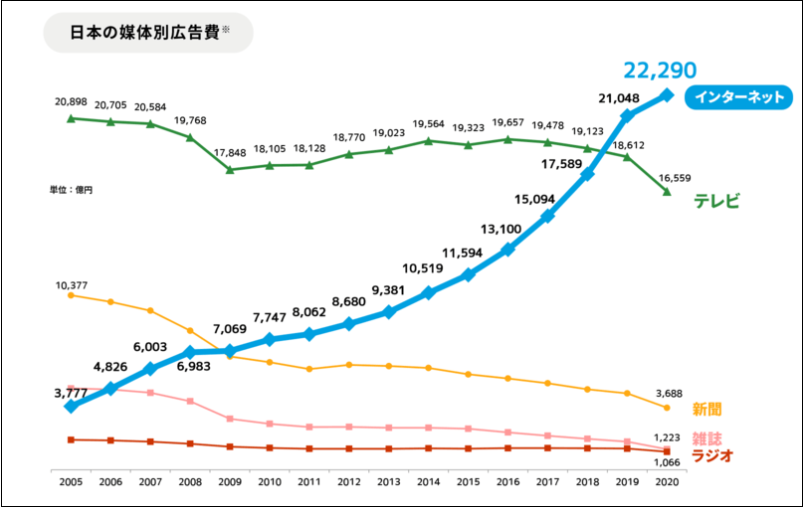

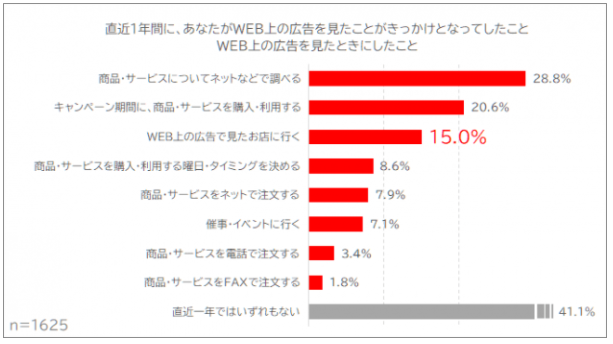

アピールできるユーザーの数が圧倒的に多い

アピールできるユーザーの数が圧倒的に多いという点もGoogleビジネスプロフィールの大きなメリットです。

スマホの普及に伴い「新宿 ラーメン」などのキーワードで店舗を探すことが一般的になっている現代で、Google検索とGoogleマップはそれぞれ業界トップのシェアを誇っています。

ブラウザではYahoo!やSafari、地図アプリではYahoo!マップやNAVITIMEなどを抑えて、シェアはおよそ90%超えです。

集客率を上げるためには、どれだけユーザーの多い場所で店舗の露出を増やせるかも鍵になってくるため、その点でGoogleビジネスプロフィールは最適なツールだと言えるでしょう。

アピールできるユーザーの数が圧倒的に多い

ユーザーをホームページやポータルサイトに飛ばすことなく、予約や問い合わせを受けられる点もGoogleビジネスプロフィールのメリットの1つです。

スマホの普及によってインターネット上の様々な情報に触れられるようになったユーザーは、予約の一歩手前まで行ったとしてもページ遷移などが原因で離脱してしまうことも少なくありません。

しかし、Googleビジネスプロフィールには電話番号を記載したり、業種によっては予約ボタンなども設置できるため、その中だけで認知から予約または問い合わせまでの行動を完結させられます。

ページ遷移をさせることなく、ユーザーの離脱を最小限に抑えられるので、非常に集客効果の高いツールと言えるでしょう。

Googleビジネスプロフィールのデメリット3選

Googleビジネスプロフィールのデメリットは以下の3つです。

・情報を定期的に更新する必要がある

・好ましくないが投稿される場合がある

・表示させる写真を自由に選択できない

情報を定期的に更新する必要がある

Googleビジネスプロフィールは誰でも無料で登録・利用できますが、定期的な情報の発信や更新をして初めて効果を発揮するツールです。

もしも店舗の基本情報を登録しただけで更新が滞っていたり、記載した情報に誤りがあるのに修正していなかったりすると、ユーザーは不信感を抱いてしまいます。

また、Googleビジネスプロフィールを長期間放置していると、乗っ取りの危険もあるため、最低限オーナー確認は完了させておいた方が安心です。

初めは難しいかもしれませんが、定期的に写真を追加したり、店舗の情報を発信しながらコツコツ運用していきましょう。

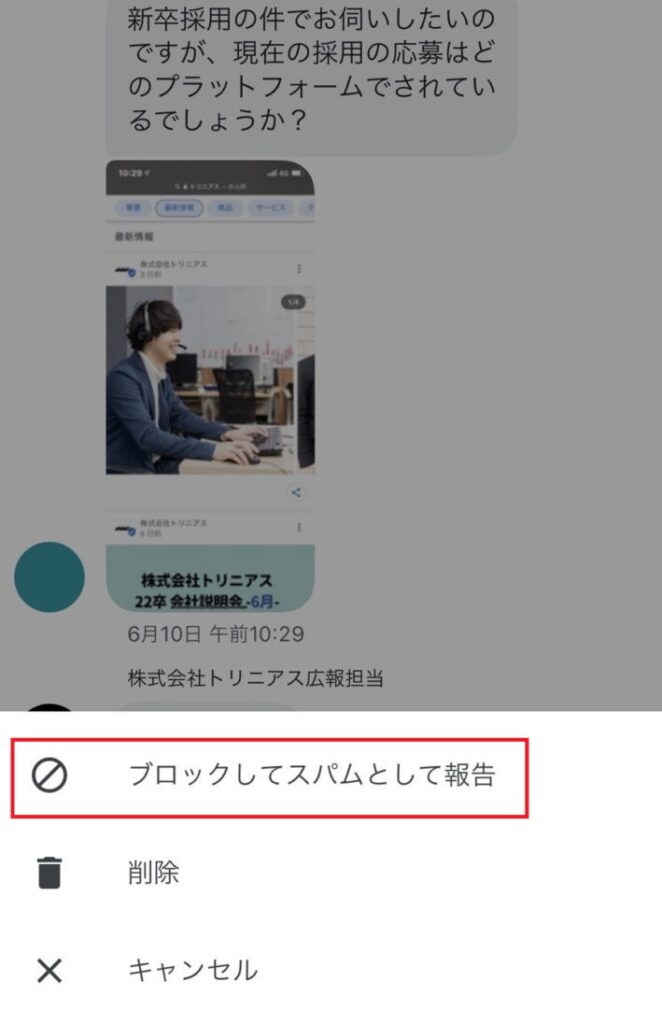

好ましくないクチコミが投稿される場合がある

Googleビジネスプロフィールを利用する上で気をつけるべき点は、投稿されるクチコミは必ずしも好ましいものであるとは限らないということです。

投稿されたクチコミは誹謗中傷などの一部のものに限ってGoogleに削除申請ができますが、それ以外は基本的に全てユーザーに公開されます。

店舗としては良いクチコミが集まるに越したことはありませんが、意図せずお客様に不快な思いをさせてしまい、それをクチコミとして投稿されてしまうことも少なくありません。

ユーザーの中にはクチコミを基準に店舗を選ぶ方も多いため、どのようなクチコミに対しても素早く真摯に対応し、店舗のイメージを損なわないようにしましょう。

表示させる写真を自由に選択できない

Googleビジネスプロフィール上に表示させる写真は自由に選択できない点も注意が必要です。

写真はGoogleビジネスプロフィールの中でも、文章では伝えきれない店舗の雰囲気や魅力をユーザーに視覚的に伝えられる重要な要素となっています。

しかし、表示される写真の順番はGoogleが自動的に決めているため、店舗側でお気に入りの写真を指定して優先的に表示することはできません。

Googleビジネスプロフィールに掲載する写真は、どれが優先的に表示されても良いようにGoogleが公開している写真の基準を参考に撮影しましょう。

Googleビジネスプロフィールの登録方法【画像付き】

Googleビジネスプロフィールの登録方法は、Googleマップ上に既にビジネス情報が掲載されているか否かで2つに分けられます。

Googleマップで「ご自身の店舗名+ご自身の店舗がある地域名」を検索すると、どちらの登録方法を取るべきか確認できます。

・マップ上の店舗所在地に赤いピンが表示されていない→新しくビジネス情報を登録

・マップ上の店舗所在地に赤いピンが表示されている →オーナー権限の取得

今回は最も一般的なものとして、まだGoogleマップ上にビジネス情報が存在していない状態の登録方法をご紹介します。

1.Googleアカウントを作成する

2.Googleビジネスプロフィールのログイン画面にアクセスする

3.ビジネス名を入力する

4.ビジネスカテゴリを指定する

5.ユーザーが実際に訪れることができる場所かどうかに回答する

6.連絡先情報を追加する

7.商品配達や出張型サービスを提供しているかどうかに回答する

8.連作先情報を追加する

9.オーナー確認

https://youtu.be/bW-ZeVL5aM8

1.Googleアカウントを作成する

Googleビジネスプロフィールに登録するためには、まずアカウントを作成しましょう。

なお、すでに取得済みのアカウントを使用する場合はこの手順はスキップして大丈夫です。

Googleアカウントは用途によって「自分用」と「ビジネスの管理用」がありますが、どちらも作成する手順や無料で作成できる点は変わりません。

そのため、Googleビジネスプロフィールの管理をメインに行う場合は、店舗情報がスムーズに登録できる「ビジネスの管理用」を選択しておくと良いでしょう。

Googleアカウントの作成ページ(ビジネスの管理用)にアクセスし、必要事項を入力したらGoogleアカウントの作成は完了です。

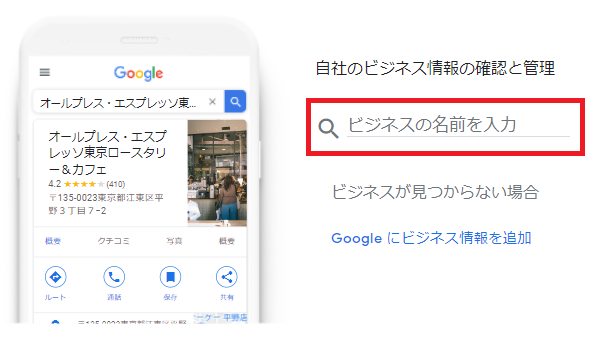

2.Googleビジネスプロフィールのログイン画面にアクセスする

まずはGoogleビジネスプロフィールのログイン画面にアクセスし、「今すぐ管理」または「管理を開始」ボタンを選択します。

3.ビジネス名を入力する

Googleビジネスプロフィールに登録したい店舗の名前を入力します。

その際、ビジネス名に地域名やサービス名などのキーワードを入れることはガイドラインで禁止されているため、注意が必要です。

「誤字・脱字」「英語の大文字・小文字」「半角・全角」といった部分にも気を配りながら入力しましょう。

禁止されているビジネス名の例

・新宿 〇〇レストラン 安い ランチ

・表参道 〇〇美容室 カラー パーマ

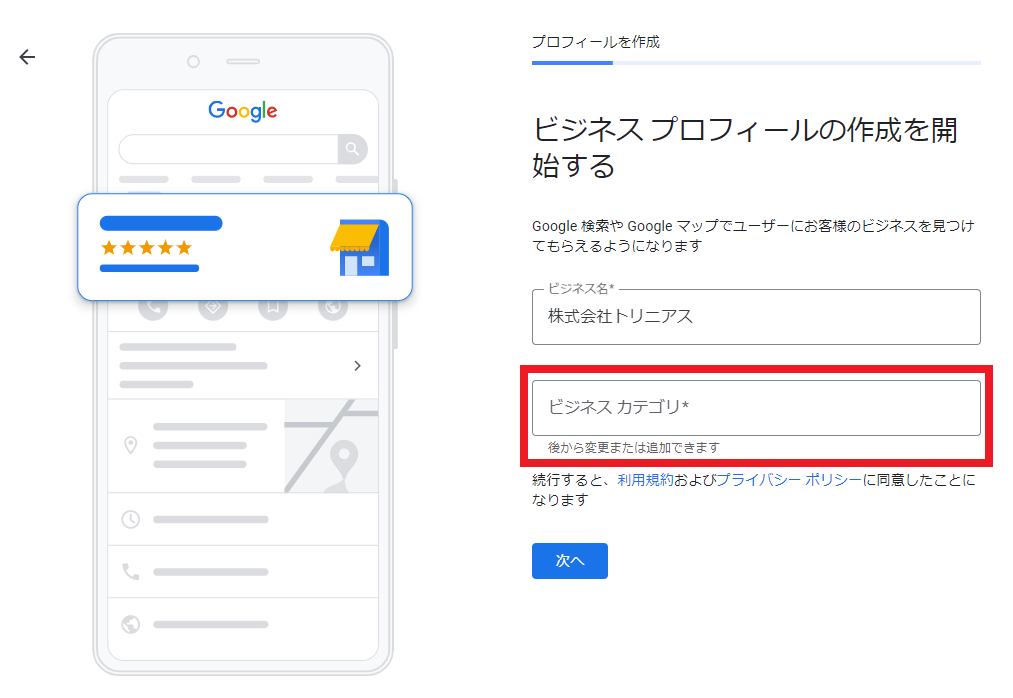

4.ビジネスのカテゴリを指定する

ビジネスカテゴリを指定します。

候補の中からご自身の店舗が該当する分類に最も近いものを選択しましょう。

5.ユーザーが実際に訪れることができる場所かどうかに回答する

サービスを提供している場所にユーザーが訪れることができるかどうかを選択します。

実店舗がある場合は「はい」、店舗がない場合は「いいえ」を選択しましょう。

6.住所を入力する

店舗の所在地を入力します。

入力したものは後から変更できますが、間違えてしまうと正しく登録できない可能性があるため注意が必要です。

NAP情報を統一するためにも、ホームページやポータルサイトに記載している所在地と同様の表記で建物名や部屋番号まで正確に入力しましょう。

7.商品配達や出張型サービスを提供しているかどうかに回答する

デリバリーなどの出張型サービスの提供の有無を選択します。

商品やサービスを店舗以外の場所でも提供している場合は「はい」、店舗でのみ提供している場合は「いいえ」を選択しましょう。

8.連作先情報を追加する

連絡先の電話番号とウェブサイトの URLを入力します。

ユーザーが実際に店舗に連絡する際に使用するものになるので、誤字や脱字に注意しながら入力しましょう。

9.オーナー確認

オーナー確認用のコードを取得する方法を選択します。

新規登録の場合の確認方法はハガキ郵送になることがほとんどなので、担当者の名前を入力し、郵送先の住所に間違いがないことを確認して「郵送」ボタンを選択しましょう。

Googleからハガキが届いた後は、記載されている手順に従って作業を進めることでオーナー確認が完了します。

以上でGoogleビジネスプロフィールの登録は完了です。

Googleビジネスプロフィールの8つの基本機能

Googleビジネスプロフィールを利用するうえで主に使うことになる基本機能は以下の8つです。

・投稿

・情報

・インサイト

・クチコミ

・メッセージ

・写真(動画)

・商品/サービス/メニュー

・ウェブサイト

登録したビジネスカテゴリによっては「料理の注文」や「予約」といった他の機能も利用できますが、ここからは基本機能について解説します。

投稿

「投稿」は、写真と文章で最新情報を発信できる機能です。

以下の5つの投稿の種類を上手く使い分けることで、ユーザーが興味を示しやすい内容を投稿し、店舗の集客率向上を目指しましょう。

1.COVID-19の最新情報

新型コロナウイルス感染症に関する、営業時間の変更や臨時休業、安全衛生への取り組みなどの情報

2.特典

店舗で実施しているセールやキャンペーンに関する情報

3.最新情報

お知らせや新商品の告知など、ビジネスの全般的な情報

4.イベント

店舗で行うイベントの日時や内容に関する情報

5.商品

店舗で提供している商品やサービスに関する情報

情報

「情報」には、ビジネスの基本情報を掲載できます。

アンケートに答えるように各項目を埋めていくだけなので、難しい作業は一切ありませんが、ガイドラインに違反しないように注意して入力していきましょう。

登録可能な情報は以下の通りです。

1.ビジネス名:

店舗の正式名称

2.カテゴリ:

サービスの業態

3.住所:

店舗の住所

4.サービス提供地域:

宅配サービスや出張サービスを提供している場合の対象地域

5.営業時間:

店舗の営業時間

6.特別営業時間:

年末年始やお盆などで営業時間が変則的になる場合の対応時間

7.電話番号:

店舗の電話番号

8.短いプロフィール名:

Googleマップ上でURLを短くできるアカウント名

9.ウェブサイト:

店舗のHPやSNSなどのURL

10.予約リンク:

予約機能があるサイトやHPの問い合わせフォームのURL

11.商品:

店舗の取り扱い商品

12.サービス:

店舗の取り扱いサービス

13.属性:

決済方法やバリアフリーなど、提供しているサービスの特徴

14.説明文:

店舗の特徴を記載した説明文

15.開業日:

店舗を開業した日

16.写真:

店舗の内観や外観、商品などの写真

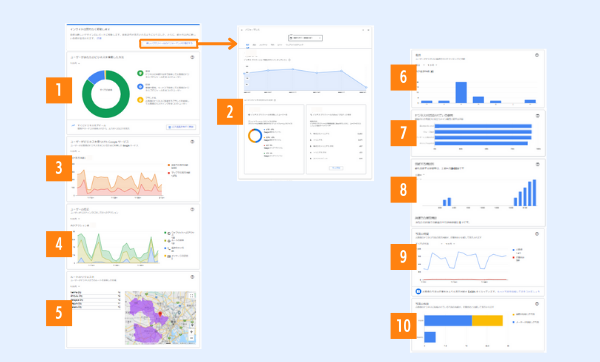

インサイト

「インサイト」では、ユーザーがどのようなキーワードで自社のGoogleビジネスプロフィールに到達したのかや、ユーザーがGoogleビジネスプロフィール上でどのようなアクションを起こしたのかを確認できます。

Googleビジネスプロフィールをより効率的に運用するために必須の機能になるので、上手に活用しながらユーザーのデータを分析していきましょう。

現在インサイトで確認できるデータは以下の通りです。

1.ユーザーがあなたのビジネスを検索した方法

2.ビジネスの検索に使用された検索語句(クエリ)

3.ユーザーがビジネスを見つけたGoogleサービス

4.ユーザーの反応

5.ルートのリクエスト

6.電話

7.ビジネスが認知されている要因

8.混雑する時間帯

9.写真の閲覧

10.写真の枚数

クチコミ

「クチコミ」には、店舗に対するユーザーからの評価や意見が寄せられます。

クチコミはGoogleビジネスプロフィールの掲載順位にも深く関わる部分になるため、高評価のクチコミを獲得できるようにQRコードを作成するなど、しっかり対策していきましょう。

メッセージ

「メッセージ」は、ユーザーとチャット形式でダイレクトにやり取りができる機能です。

ユーザーとリアルタイムでコミュニケーションを図るのに最適な機能のため、通知をオンに設定し、返信はなるべく「24時間以内」を心がけましょう。

写真(動画)

「写真」には、ユーザーが投稿した写真とオーナーが投稿した写真の両方が表示されます。

稀に明らかに違う店舗の写真や、営業妨害・個人情報漏洩の原因となり得る写真が投稿されてしまうことがあるので、そのような場合は削除申請を行いましょう。

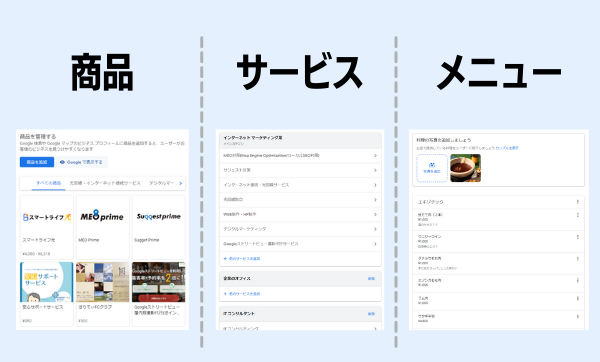

商品/サービス/メニュー

商品/サービス/メニューはGoogleビジネスプロフィールに登録したカテゴリによって、表示される項目が異なります。

・商品:写真、商品名、説明 ※PC、スマホともに表示される

・サービス:商品名、説明 ※スマホのみ表示される

・メニュー:写真、商品名、説明 ※スマホのみ表示される

商品/サービス/メニューもクチコミと同様にGoogleビジネスプロフィールの掲載順位も深く関わる部分になるため、漏れのないように全て登録しておきましょう。

ウェブサイト

「ウェブサイト」では、無料で簡易的なウェブサイトを作成できます。

デザインパターンが10種類からしか選べないので、凝ったデザインはできませんが、HPなどを持っていない店舗は、この機能を利用してウェブサイトを作成しましょう。

Googleビジネスプロフィールの掲載順位に関係する3つの要素

検索結果でのGoogleビジネスプロフィールの掲載順位には以下の3つの要素が関係しています。

| 要素 |

意味 |

| 関連性 |

ユーザーが検索したキーワードと、Googleビジネスプロフィールの情報の一致度の高さ |

| 距離 |

ユーザーが検索時にいた場所と、検索キーワードで指定した場所との距離 |

| 視認性の高さ |

オンライン・オフラインでの店舗の知名度の高さ |

どれも重要な要素ではありますが、距離は店舗側から操作できず、視認性の高さもすぐに上げられるものではありません。

一方で、関連性に限ってはGoogleビジネスプロフィール上の情報を充実させることで上げていけるので、新規で登録した方はまず関連性を高める動きを意識して対策しましょう。

関連性を高める具体的な動きは以下の通りです。

・基本情報を漏れなく記載する

・メニュー/サービスを全て記載する

・ビジネスの説明文を記載する

・クチコミを集める工夫をする

まとめ

Googleビジネスプロフィールは、誰でも無料で利用できるにもかかわらず、圧倒的な利用率を誇るGoogle検索やGoogleマップ上で、店舗の情報を目立つ位置に掲載できるツールです。

利用できる機能も非常に豊富で、登録・運用することでウェブからの集客率が飛躍的に向上する可能性もあるため、店舗集客にお悩みの方はぜひ一度利用してみてはいかがでしょうか。

なお、弊社ではGoogleビジネスプロフィールの掲載順位を上げる「MEO対策サービス」を提供しております。

Googleビジネスプロフィールの運用や店舗集客についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ・ご相談はこちら

MEO対策・ビジネスプロフィール・ストリートビュー

Instagram・LINE・HP/LP制作に関しては、

当メディアの運営会社 株式会社トリニアスにご相談ください。