現代では、Google検索やGoogleマップを活用して店舗を探すことが一般的になっています。そのため、地域密着型のビジネスにとってMEO対策は欠かせない集客手法の一つです。

中でも、クチコミはMEO対策を成功させる上で非常に重要な要素となっており、効果的な運用には欠かせません。

しかし、MEO対策を検討中または始めたばかりの方の中には

「なぜクチコミがそれほど重視されるのか?」

と疑問を持つ方もいるでしょう。

そこで本記事は、MEO対策におけるクチコミの重要性について詳しく解説します。

さらに、クチコミがもたらす具体的な効果や増やし方、注意点についてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

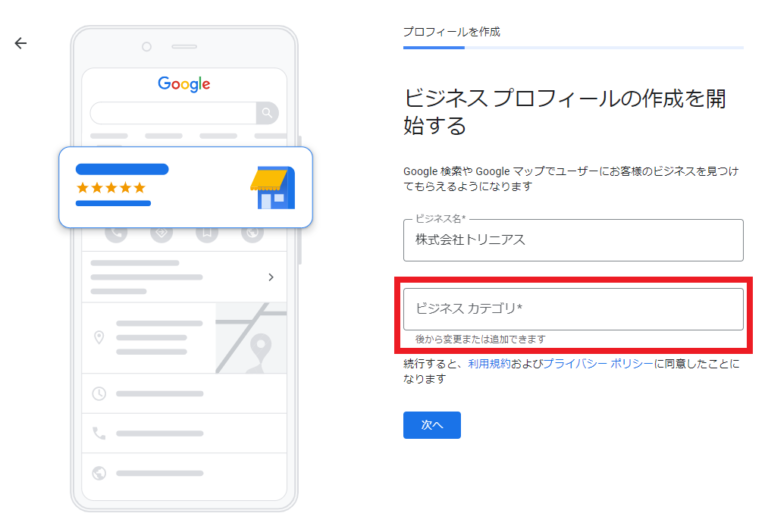

MEO対策のクチコミとは?

MEO対策におけるクチコミとは、Googleビジネスプロフィールに登録された店舗や企業に対し、実際に訪れたユーザーが星での評価やコメントなどの形で感想を投稿するものです。

クチコミは、ユーザーが店舗を選ぶ際の判断材料となり、信頼性の向上や集客力の強化につながります。

特に、クチコミの数や質、星での評価はMEO対策において視認性や検索結果の関連性に大きな影響を与えます。

高評価のクチコミが多数寄せられることで、Googleの評価が向上し、検索結果で上位表示される可能性が高まります。

さらに、クチコミは顧客からの貴重なフィードバックとして、自社の強みや改善すべき点を把握する助けにもなります。

そのため、積極的にクチコミを集め、適切に管理することがMEO対策を成功させる鍵となるでしょう。

MEO対策においてクチコミが重要な3つの理由

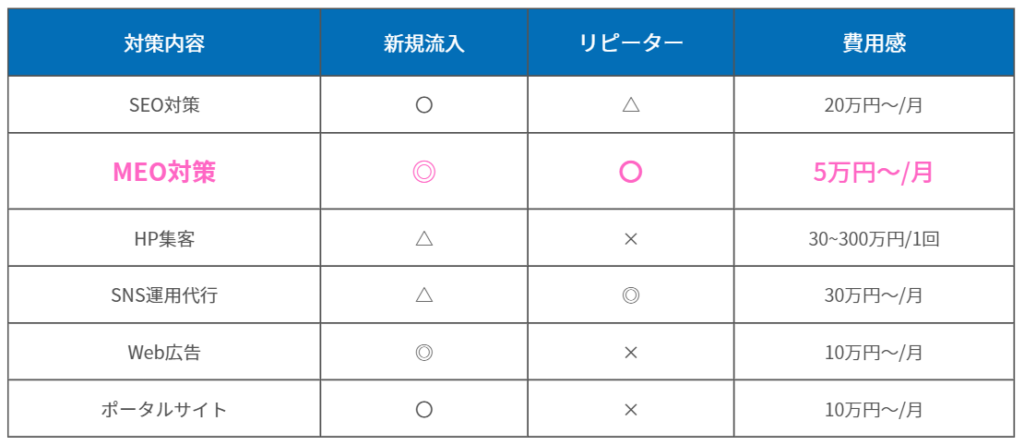

クチコミがMEO対策に重要とされる理由として、Google検索やマップ検索結果において自社のビジネスプロフィールの表示順位を決める3つの要素のうち、2つに大きく影響することが挙げられます。

Googleは表示順位をどのように決めているのか、以下のように明言しています。

| ローカル検索結果では、主に関連性、距離、視認性の高さなどの要素を組み合わせて最適な検索結果が表示されます。 |

引用元:Googleビジネスプロフィールヘルプ

3つの要素の中で、クチコミは関連性と視認性の高さに大きく影響します。

その理由についてそれぞれ解説していきます。

- 「関連性」に好影響を与える

- 「視認性の高さ」に好影響を与える

- ビジネスの信頼性が向上する

「関連性」に好影響を与える

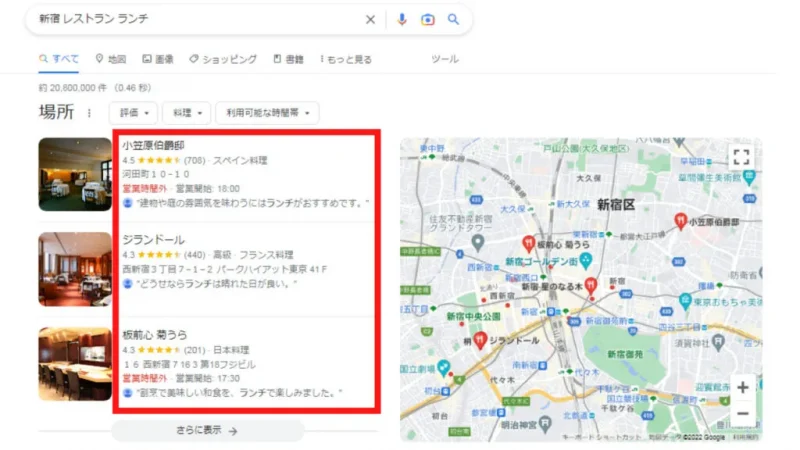

「関連性」とは、ユーザーが店舗を探すために使用したGoogle検索・マップでの「検索キーワード」と、自社のビジネスプロフィールの情報の関連性の高さを指します。

では、なぜクチコミがこの「関連性」に影響するかというと、検索キーワードと内容が一致しているクチコミは関連性が高い情報としてGoogleに認識されるからです。

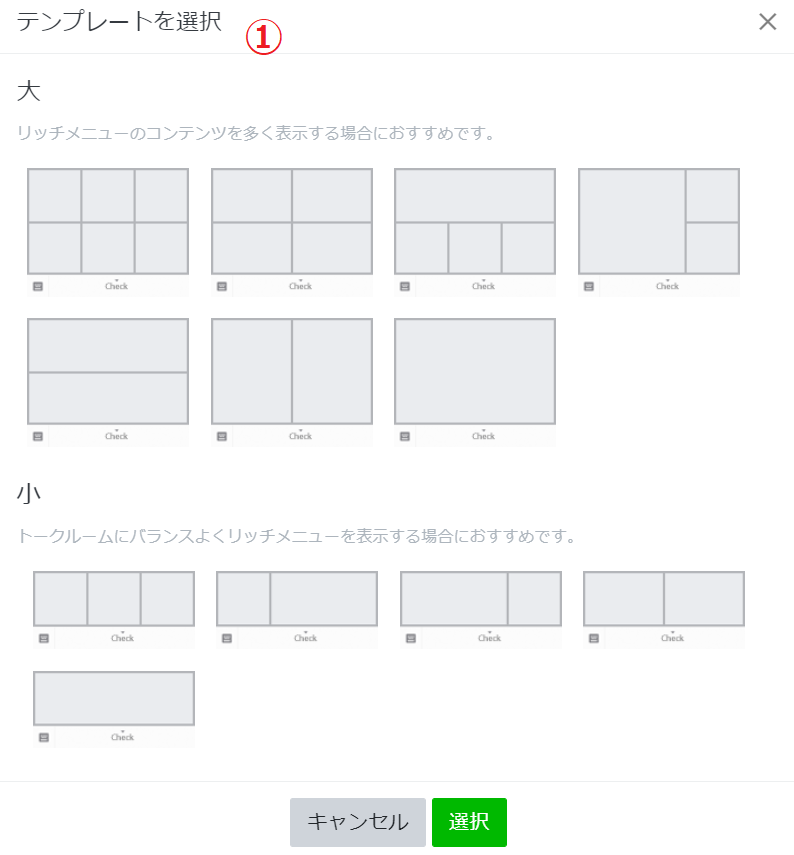

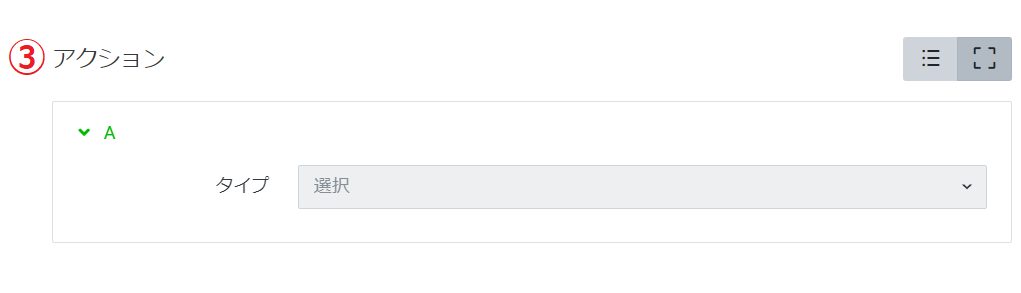

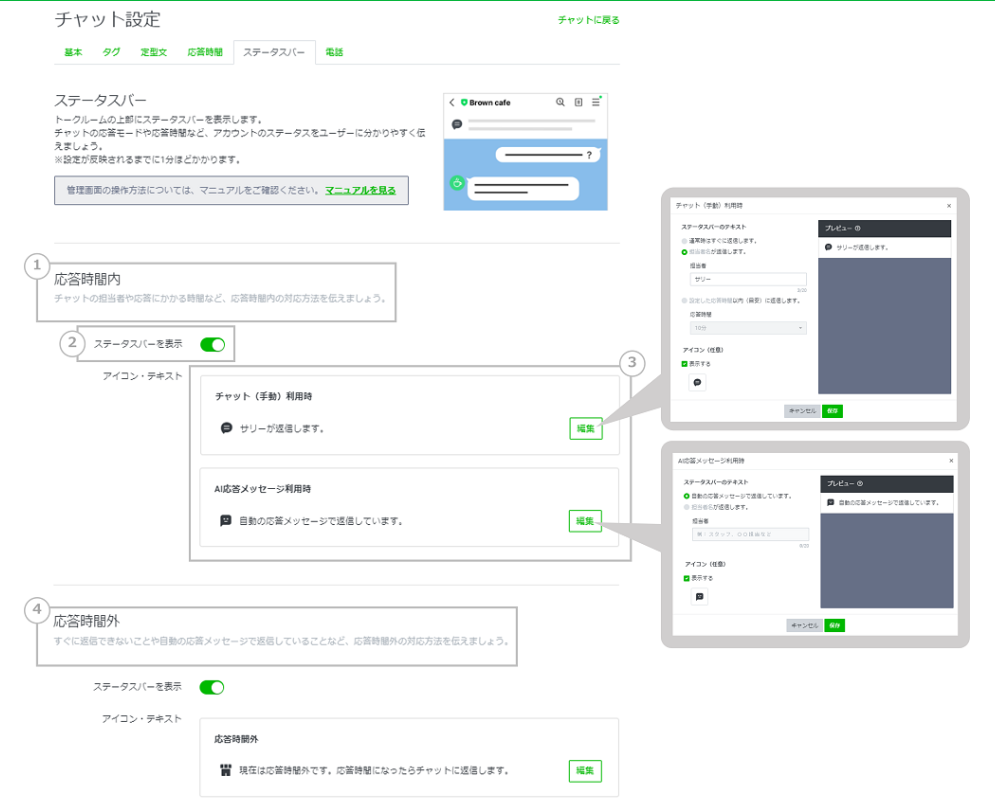

たとえば、Google検索で「新宿 レストラン ランチ」と検索してみると、以下の画像のように該当する店舗のビジネスプロフィールとクチコミが表示されます。

上の図のようなクチコミをたくさん増やすことで、Googleビジネスプロフィールと検索キーワードの関連性が高まります。

関連性が高まると検索結果に上位表示されやすくなるので、MEO対策においてとても重要です。

「視認性の高さ」に好影響を与える

「視認性の高さ」とは、オフライン・オンライン問わずその店舗/企業をどれだけ多くの人が知っているかを示しています。つまり、ビジネスにおける知名度です。

Googleは、店舗の知名度をはかるための指標として「クチコミ数の多さと評価の高さ」を重要視しています。

クチコミの数が多く、評価が高いほどユーザーにおすすめできる優良な店舗/企業として上位表示されやすくなるのが、Google検索・マップの仕組みです。

MEO対策においては、クチコミを増やすための施策がとても重要です。

ビジネスの信頼性が向上する

MEO対策で高評価なクチコミを増やすと、店舗の信頼性が高まります。

良いクチコミが投稿されていると、ユーザーが来店を決める要因となりやすいからです。

たとえば、なにもクチコミがない店舗と、高評価なクチコミがたくさん投稿されているお店の場合、ほとんどの人が高評価なクチコミが多いほうのお店を選ぶでしょう。

特に新規顧客の場合は、クチコミを見て来店意思を決定することが多いです。

MEO対策においても高評価なクチコミを増やすことが重要といえます。

クチコミを増やす3つのメリット

クチコミを獲得することで得られるメリットは、以下の3つです。

- Googleからの評価が上がる

- お客さんとのコミュニケーションで信頼関係が構築できる

- 今まで気づかなかった自社の強みや改善点が明確になる

それでは、それぞれについて解説していきます。

Googleからの評価が上がる

クチコミの数、特に高評価のクチコミの数が多いほど、Googleからは優良な企業として認識されます。

前述した、Googleビジネスプロフィールの表示順位を決定する要素を満たすことができるからです。

ローカル検索やGoogleマップ検索のいずれの検索結果にも、上位表示されやすくなる効果が期待できます。

お客さんとのコミュニケーションで信頼関係が構築できる

クチコミの投稿欄は、お客さんとの大事なコミュニケーションの場でもあります。

クチコミに丁寧に返信することで、お客さんとのコミュニケーションが深まり、信頼関係を築くことができるでしょう。

一連のやり取りを見たほかのユーザーが、自社のサービスに興味を持ち、新規顧客の獲得につながる可能性も高まります。

いままで気づかなかった自社の強みや改善点が明確になる

クチコミはお客さんからの目線による客観的な意見です。

貴重な意見を参考にして、自社のビジネスの強みをさらに伸ばしていくための新しいアイデアが生まれるきっかけになることもあります。

クチコミによって改善点も可視化されることもあるので、サービスの見直しや品質を向上させる施策を講じることも可能です。

クチコミが増えると、新規顧客の獲得やビジネスとしての成長の機会を得ることができます。

クチコミを獲得するデメリット

そして、クチコミを獲得する際に生じるデメリットについては以下の点が挙げられます。

- ネガティブなクチコミを書き込まれることもある

- 炎上するおそれがある

それでは、それぞれについて解説していきます。

ネガティブなクチコミを書き込まれることもある

クチコミはGoogleアカウントを持っているユーザーなら誰でも投稿できるので、ネガティブな内容のクチコミが投稿されることもあります。

ネガティブなクチコミといっても、正当な苦情であれば真摯に受け止め、業務改善に活かす要因となるでしょう。

しかし、中には事実無根の誹謗中傷のような悪質な内容のクチコミもあります。

悪質なクチコミはGoogleに報告して削除してもらうなど適切な対処法があるものの、万全とはいえません。

もっとも重要なのは、悪質なクチコミを未然に防ぐため、最善のサービスを提供するように尽くすことです。

炎上するおそれがある

事業を運営していくにあたって、炎上はもっとも懸念すべき点です。

炎上の火種となったクチコミを見た他のユーザーが、さらにネガティブなクチコミを投稿し、事態がさらに悪化してしまうおそれもあります。

万が一、炎上してしまった場合は冷静に対応していきましょう。

【無料でできる】クチコミを効率的に増やす方法

クチコミを増やすことはMEO対策において重要ではあるものの、ユーザー側にはクチコミをすることにメリットを感じません。

自ら率先して投稿してくれるケースは少なく、お客さんがクチコミを投稿してくれることをただ待っているだけではなかなか増えにくいのが現状です。

クチコミをより効果的に増やすためには、以下のような方法でユーザーに促す必要があります。

- お客さんに直接依頼する

- チラシやポップを掲示する

- QRコードを使用する

- クチコミ管理ツールを使う

お客さんに直接依頼する

もっともシンプルな方法は、来店したお客さんに対して「クチコミ投稿をお願いします」と依頼することです。

お願いするタイミングは、飲食店であれば喫食後や会計しているときがいいでしょう。

「よろしければクチコミをお願いします」「今後もより良いサービスを提供するためにクチコミいただけると幸いです」など、さりげなく依頼してみてください。

お客さんがお店のサービスに満足していれば、快諾してくれるかもしれません。

口頭で依頼するだけならお金もかからないので、まずはクチコミを直接お願いする方法を試してみましょう。

チラシやポップを掲示する

店頭チラシやポップ、ポスターなどでクチコミ投稿をお願いする方法もあります。

口頭と違って作成の手間や印刷費用はかかりますが、店内の目立つ場所に貼っておくだけで効果が期待できます。

テーブルや店舗の出入り口、レジの横、トイレなどお客さんの目線に入りやすいポイントを選んでみてください。

お客さんが気の向いたタイミングで、クチコミ投稿をしてくれるでしょう。

直接クチコミをお願いするのは気が引ける、恥ずかしいという方にもおすすめの方法です。

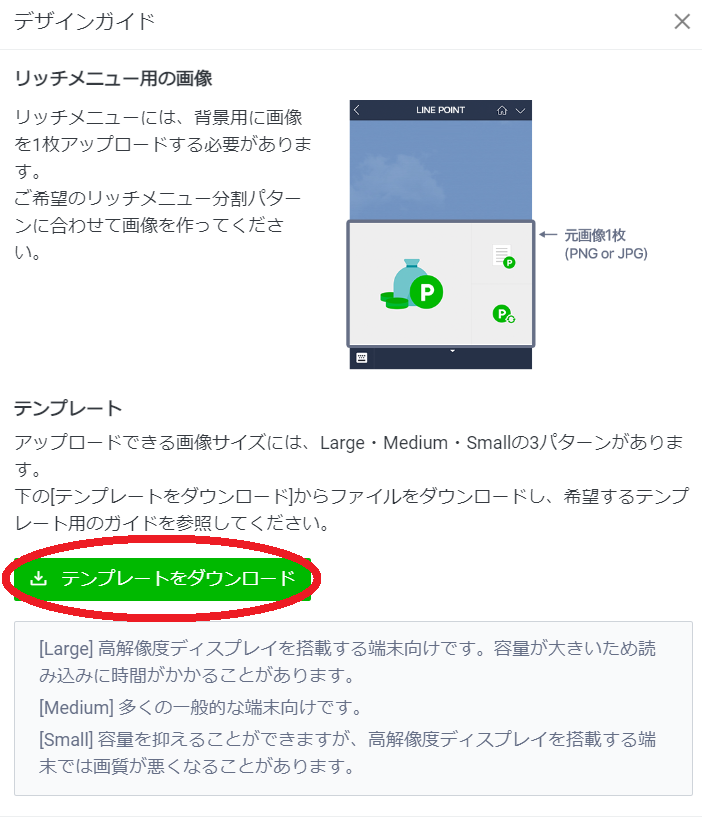

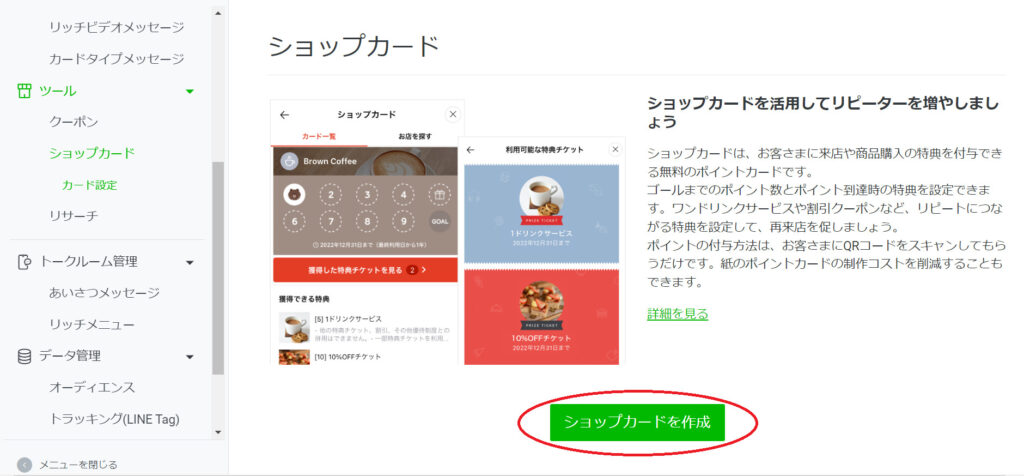

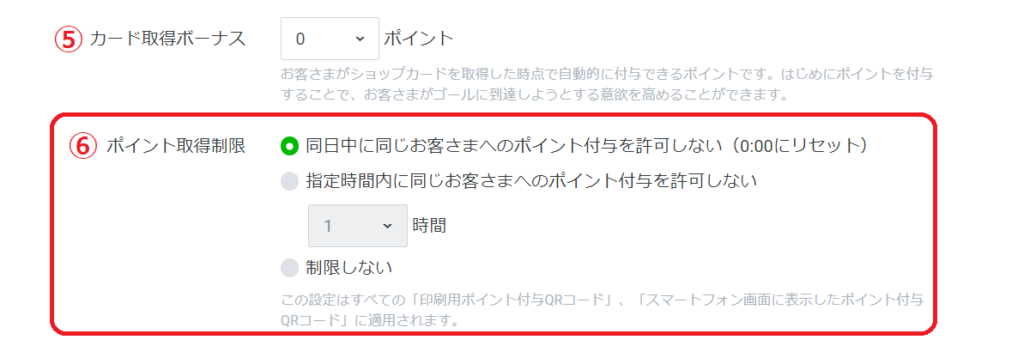

クチコミ投稿用QRコードを活用する

クチコミ投稿用のQRコードを使う方法も有効です。

QRコードを利用することで、お客さんがスマホで読み込むだけで店舗のクチコミ投稿ページにアクセスできます。

クチコミ投稿用QRコードを印刷して、店内に掲示しましょう。

レジ横やテーブルに置いておくだけで、食後や会計中にクチコミ投稿を促進できます。

先ほど紹介した、店頭POPやチラシなどにQRコードを印刷するのもおすすめです。

クチコミ投稿用QRコードの作成方法は、こちらの記事をご覧ください。

クチコミ管理ツールを使う

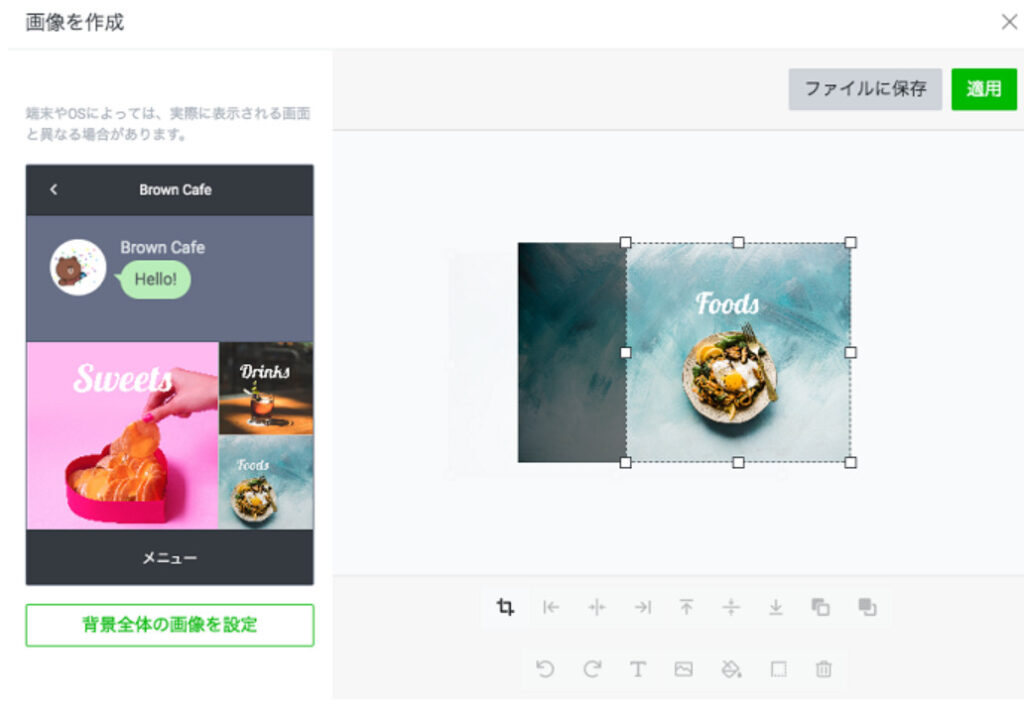

MEO対策では、クチコミ管理ツールを活用して店舗の評判を飛躍的に向上させることができます。

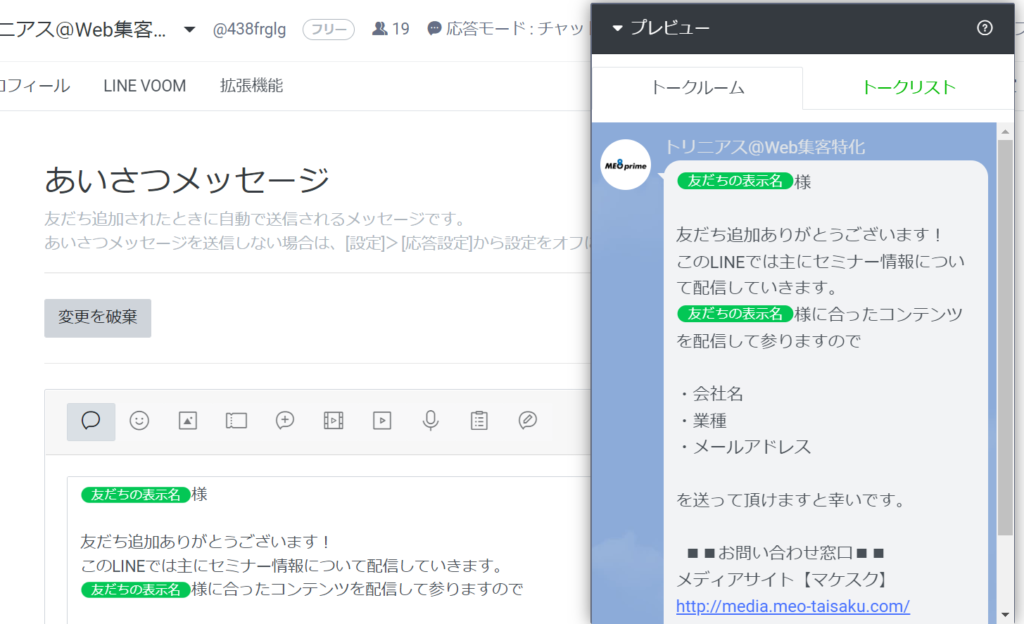

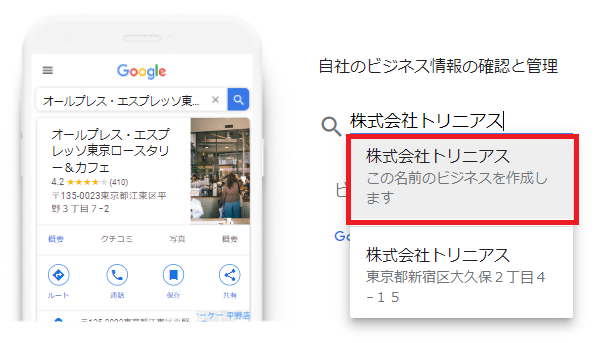

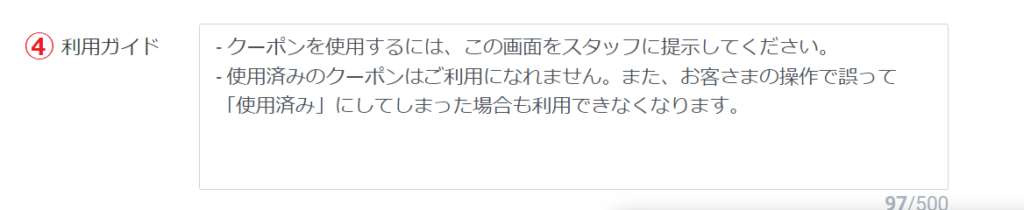

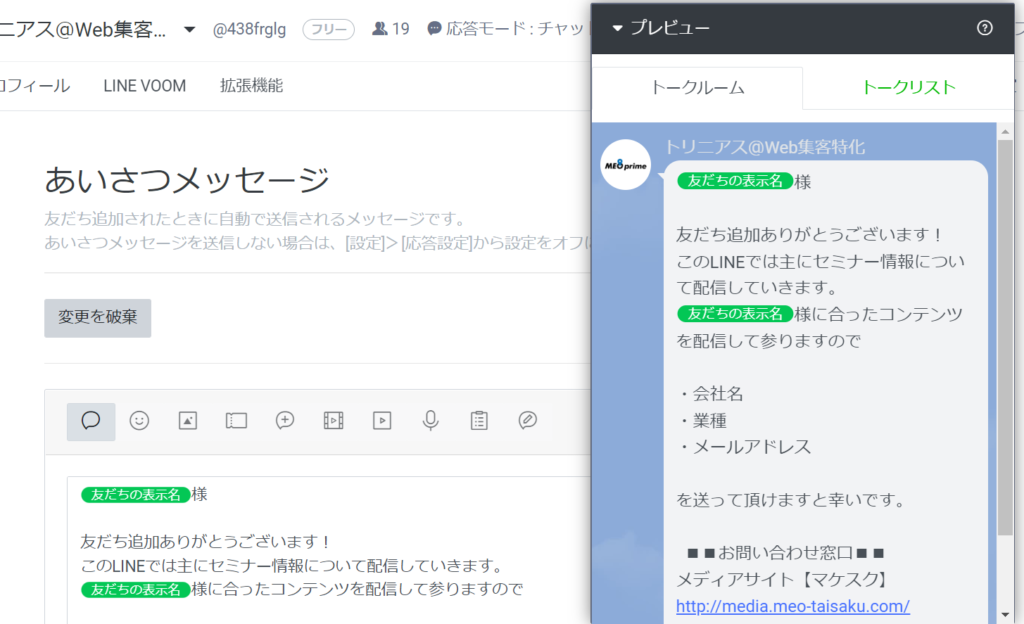

弊社・株式会社トリニアスが提供するSurvey primeは、Googleビジネスプロフィールでの高評価クチコミをかんたんに集めるために設計された専用ツールです。

このツールを使えば、ポジティブなクチコミだけを効率的に反映させ、顧客からの信頼を獲得できます。

さらに、ネガティブ・ポジティブのクチコミを自動判定する機能や、かんたんなレビュー依頼機能で、顧客の声を素早く集めることも可能です。

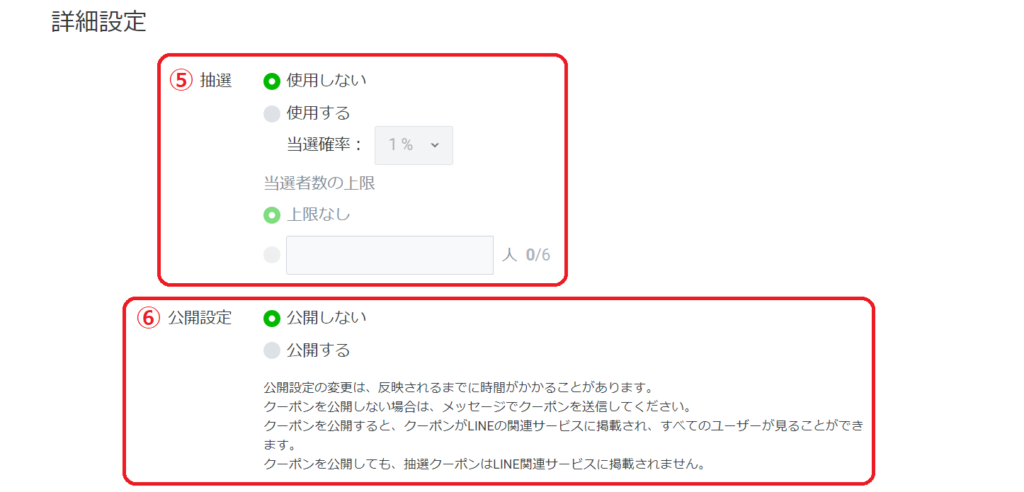

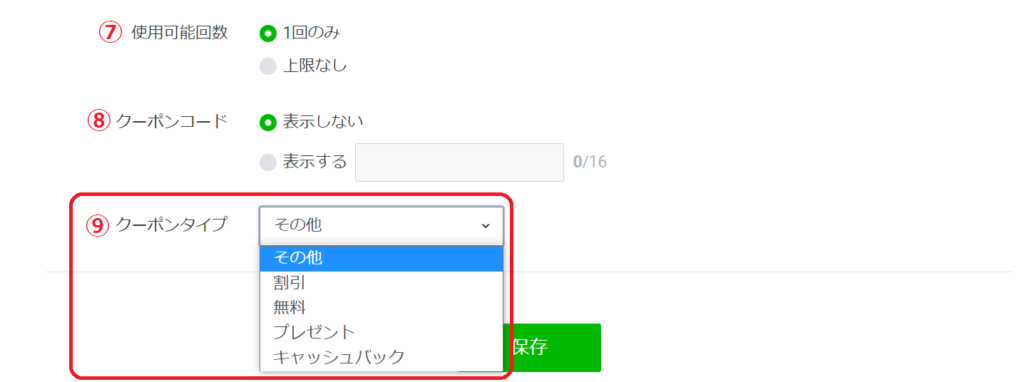

アンケート回答後にはオリジナルクーポンを発行し、顧客の満足度を高めることもできます。

Survey primeを導入し、クチコミ管理の新しいステージへと進みましょう。

顧客の声を最大限に活かし、店舗の未来を明るく照らす一歩を踏み出してください。

MEO対策ではクチコミに対して返信することも重要

ここまでMEO対策ではクチコミを増やすことが重要だと解説しました。

ですが、ユーザーから一方的にクチコミをしてもらうだけでは不十分です。

いただいたクチコミに対して返信をすることが重要だとGoogleは明言しています。

| ビジネスに関してユーザーが投稿したクチコミに返信しましょう。クチコミに返信することで、ユーザーの存在やその意見を尊重していることもアピールできます。ユーザーから有用で好意的な内容のクチコミが投稿されると、ビジネスの存在感が高まり、顧客が店舗を訪れる可能性が高くなります。 |

引用元:Googleビジネスプロフィールヘルプ

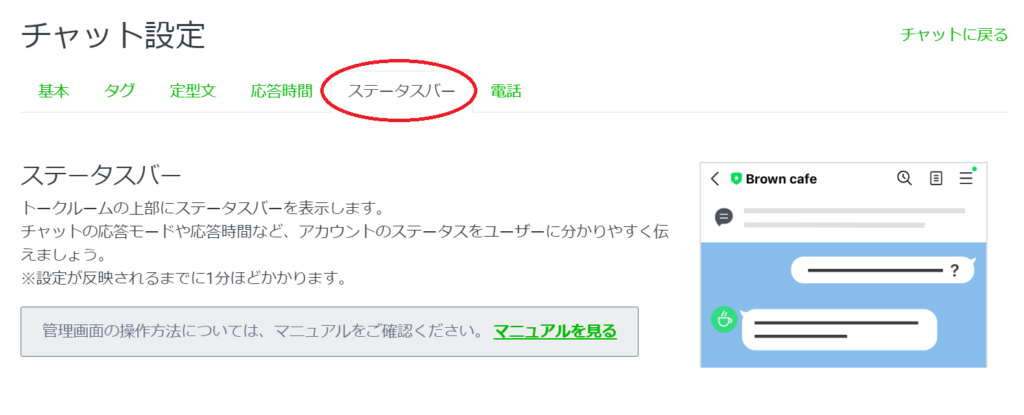

Googleビジネスプロフィールには、クチコミに返信する機能が備わっています。

MEO対策としてだけでなくファンを獲得するためにも、クチコミの一つ一つに丁寧な返信を心がけていきましょう。

具体的な返信方法については以下のポイントを抑えることで、ユーザーからの評価が高まりやすくなります。

- 簡潔な文章でまとめる

- 定型文を多用しない

- 一つ一つのクチコミに適した内容を返信する

一方で、日々の業務が忙しいからとクチコミ返信用の定型文を多用したり、すべてのクチコミに対して同じ文面での返信を繰り返したりするのはNG。ユーザーに悪い印象を与えてしまうことになりかねません。

わざわざ店舗のために「改善してほしい」「応援したい」という気持ちでクチコミを投稿してくれたユーザーの気持ちに応えるためにも、上記のポイントに注意して返信しましょう。

クチコミへのくわしい返信方法は、以下の記事をチェックしてみてください。

▶【例文付き】Googleのクチコミへの正しい返信方法とは?

MEO対策におけるクチコミの注意点

クチコミを増やすことがMEO対策において重要と解説しました。

ですが、中には無意識のうちにGoogleビジネスプロフィールのガイドラインに違反している人も少なくありません。

ガイドラインに違反するとGoogleビジネスプロフィールの利用停止、アカウント削除など重いペナルティを課せられる場合があります。

クチコミを増やす際は以下の注意点を守りましょう。

- 自作自演をしない

- 金品や特典を見返りにクチコミを促す

- 高い評価のクチコミを促す

Googleはあくまでもユーザーにとって公平な情報提供を求めているので、このような行為をすべて禁止しています。

売上や知名度をアップさせることを重要視するあまり、ガイドラインに違反してはいけません。

これまでGoogleビジネスプロフィールに費やしてきた時間や努力がすべて無駄になってしまう恐れがあるので、十分に注意しましょう。

悪質なクチコミを書かれたときの対処法

もしも、自社のGoogleビジネスプロフィールに悪質な内容のクチコミが投稿されてしまったら冷静に対応しましょう。

この章では、悪質なクチコミが書き込まれた際の削除方法や対処方法について解説していきます。

クチコミの削除申請をする

Googleビジネスプロフィールに投稿されたクチコミは、ガイドラインに違反している内容のものは削除できます。

悪質な内容のクチコミは放置せず、速やかにGoogleに削除依頼の申請を行いましょう。

現在、第三者が投稿したクチコミの削除方法は、投稿者本人による削除、またはGoogleに削除依頼を申請する手段の2つに限られています。

クチコミの削除の申請手順についてはこちらの記事もご参照ください。

悪質なクチコミへの対処法

Googleにクチコミの削除を申請しても、Googleのクチコミの仕組みや審査によって、実際に削除されるのに時間がかかることがあります。

場合によっては、Google側の判断で削除されないこともあるでしょう。

削除されなかった場合の対処法については、以下の方法が有効的です。

- 投稿したユーザー本人に削除してもらう

- 丁寧に返信する

- クチコミの数を増やす

クチコミは、投稿した本人であればすぐに削除できます。

しかし、削除してもらえるように直接お願いするのは、少し抵抗があるでしょう。

その場合、そのクチコミに対して丁寧に返信するのがもっとも効果的な対処方法です。

また、クチコミの数を増やすことで、ネガティブなクチコミの印象が薄くなる効果があります。

クチコミの増やし方についてはこちらの記事もご参照ください。

ネガティブな内容のクチコミは耳が痛いものですが、正当なクレームの場合、投稿したユーザーは店舗/企業の成長や改善を期待して書き込んでくれることもあります。

クチコミの内容を活かせば業務改善に繋がるチャンスにもなるので、投稿されたクチコミには全て目を通しておきましょう。

MEO対策クチコミのまとめ

今回は、MEO対策におけるクチコミの重要性について解説してきました。

MEO対策における施策は多々ありますが、特にクチコミは店舗にもたらす影響が大きく、もっとも重要視すべき施策といえます。

ご自身のビジネスの成長のためにも、本記事を参考にクチコミの対策に注力していきましょう。

なお、自社のスタッフのみでは、なかなかGoogleビジネスプロフィールの運用やクチコミの管理が難しいことがあると思います。

MEO対策が行き届いていないと感じている方や運用する人員が足りないという方は、MEO対策業者に運用代行を依頼するのもひとつの方法です。

弊社・株式会社トリニアスではMEO対策を中心に、これまで4,000社以上の中小企業・店舗様のGoogleビジネスプロフィールの運用をサポートしてきました。

店舗の売り上げをさらにアップさせたい、思うようにクチコミが増えないなどのお悩みの方は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

お問い合わせ・ご相談はこちら

MEO対策・ビジネスプロフィール・ストリートビュー

Instagram・LINE・HP/LP制作に関しては、

当メディアの運営会社 株式会社トリニアスにご相談ください。